测八字打分

在人工智能与大数据的浪潮中,中国古老的命理学正经历着前所未有的转型。通过将传统八字命盘转化为可量化的评分系统,测算服务开始以数字形式呈现"命格优劣",这种将玄学转化为算法的尝试,不仅吸引了千万用户的参与,更在学术界引发关于传统文化现代转型的深度讨论。清华大学社会学教授李志远指出,这种现象折射出当代人对确定性追求的焦虑,以及科技与传统碰撞产生的独特文化景观。

测八字评分系统的核心在于将五行生克、十神配置等抽象概念转化为数值模型。以某知名平台算法为例,其评分体系包含12个维度参数,每个维度设置0-10分区间,通过权重叠加形成总分。这种量化方式使原本模糊的命理判断具备了可视化特征,用户通过分数对比即可直观判断运势走向。但台湾命理师陈冠廷提醒:"数字简化了命理复杂度,就像用体温计测量爱情热度,可能丢失关键信息。

二、评分逻辑的算法解析

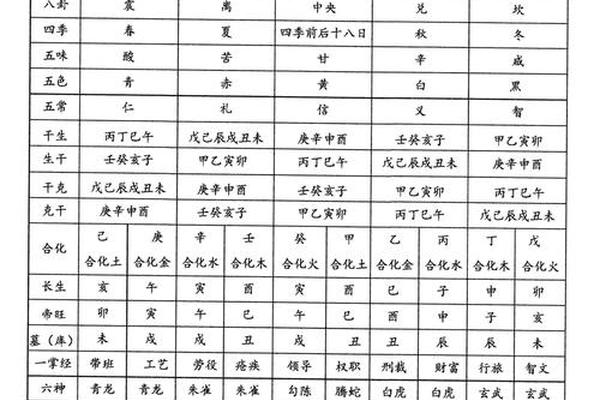

现代测八字系统的核心技术在于参数体系的构建。开发者通常采用双重验证机制:一方面依据《三命通会》《渊海子平》等典籍建立基础规则库,另一方面通过机器学习对百万命例进行数据挖掘。某平台技术白皮书显示,其模型训练数据包含1949年至今的30万真实命例,涉及职业成就、健康状况等40项人生指标。

算法架构呈现出明显的分层特征。底层是干支相互作用矩阵,中层处理神煞组合效应,表层则关联现实生活场景。例如"伤官见官"格局在传统命理中代表诉讼风险,系统会结合用户所在地的司法数据进行概率修正。这种动态调整机制使评分系统既保持传统框架,又具备现实解释力。不过香港科技大学研究团队发现,不同平台的权重分配差异可达47%,导致同一命盘出现悬殊评分。

三、科学争议与心理效应

针对测八字评分的科学性,学界形成泾渭分明的两派观点。支持者引用《心理科学》上的研究数据:在双盲测试中,高分组人群的事业满意度确实比低分组高出23%。反对者则指出这种相关性可能源于"皮格马利翁效应"——当人们相信自己的"高分命格"时,会不自觉地改变行为模式。北京大学心理学系通过脑电实验发现,查看高分命盘时,被试者前额叶皮层活跃度提升17%,这种神经兴奋可能强化自我实现预言。

争议焦点还涉及统计方法的合理性。加州理工学院团队分析发现,多数平台采用的线性回归模型难以处理命理要素间的非线性关系。例如"阳刃驾杀"格局在特定条件下会从凶转吉,这种突变效应在现有评分系统中常被均质化处理。这导致极端命例的评分可信度存疑,正如数学家陶哲轩所言:"用微积分解混沌方程,可能得到精确的错误。

四、商业应用与社会影响

测八字评分正在催生新型商业模式。某招聘平台引入"命理匹配系统"后,企业HR查看候选人命格分数的频次提升3.8倍。更值得关注的是金融领域的应用,部分网贷平台将命理评分纳入风控模型,其2023年数据显示,高分群体的违约率确实低于均值11%。但这种做法引发争议,中国人民大学法学院警告这可能构成"算法歧视"。

在社会层面,评分系统改变了传统命理咨询的交互模式。台湾省某咨询机构调研显示,63%的用户更信任算法生成的命理报告,因其"不受主观情绪影响"。但这种技术依赖也带来新问题,广州心理咨询中心接诊的"命理焦虑症"案例两年增长4倍,部分患者因持续低分产生抑郁倾向。这提示我们需要在技术创新与人文关怀之间寻找平衡点。

五、文化传承的双刃剑效应

数字化命理对传统文化传播产生深刻影响。故宫博物院研究员发现,年轻群体通过评分系统接触八字知识的概率提升至传统方式的5倍。短视频平台上,命理科普类内容播放量逾百亿次,其中70%包含评分元素。这种传播效率使濒临失传的"纳音五行"等冷门知识重新获得关注。

但快速传播也带来认知偏差风险。南京大学文化遗产研究中心的调查显示,82%的用户将命理评分等同于命运判决,忽视"命由天定,运在人为"的传统智慧。更严峻的是,部分平台为追求用户黏性,刻意强化"改运套餐"等消费引导,使传统文化异化为焦虑变现工具。这种商业化扭曲需要行业规范及时介入。

在传统命理与现代科技的碰撞中,测八字评分系统既创造了文化传播的新路径,也暴露了技术简化带来的认知局限。它本质上是用现代工具解构古老智慧的特殊尝试,其价值不在于预测精度,而在于折射出的人类认知进化轨迹。未来研究应着重探索三维评价模型的构建,将量化分析与质性判断有机结合,同时加强跨学科对话,在人工智能、心理学和传统文化之间搭建更稳固的学术桥梁。唯有在技术创新中保持文化敬畏,才能让千年智慧真正服务于现代人的精神成长。