出生日期查八字

在中国传统文化的长河中,生辰八字作为独特的命理体系,承载着古人对宇宙规律的哲学思考。《周易·系辞》记载“观天之道,执天之行”,这种将人生轨迹与天体运行相联结的智慧,构成了八字理论的底层逻辑。从汉代京房的纳甲学说,到唐代李虚中确立的干支系统,历代学者不断完善这套以出生日期为核心的推演模型,使其成为融合天文、历法、阴阳五行的综合体系。

考古发现印证了这种文化传承的连续性:湖北云梦睡虎地秦简中已出现早期占卜术语,敦煌文献中保存着唐代的命理手稿。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中评价:“中国古人通过八字系统,试图建立一种解释个体命运的数学模型。”这种将时间维度转化为空间符号的思维方式,至今仍在东亚文化圈产生深远影响。

核心原理:时空交织的能量密码

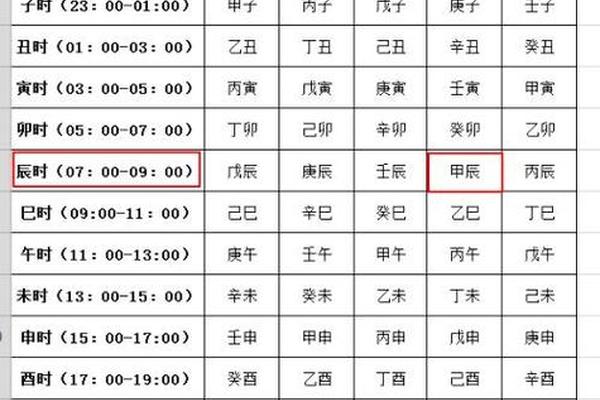

八字理论的核心在于将出生时刻的时空坐标转化为天干地支八个字符。每个字符不仅代表五行属性(金木水火土),更暗含阴阳消长的动态关系。例如甲木象征参天大树的阳木属性,乙木则对应藤蔓植物的阴木特质。这种分类方式与古希腊四元素学说形成有趣对照,但更强调元素间的生克制化关系。

现代物理学为这种传统模型提供了新的解读视角。量子物理学家卡普拉在《物理学之道》中指出:“东方哲学中的动态平衡观与量子场论存在惊人的相似性。”研究显示,出生时地球在黄道的位置确实会影响地磁强度,而2018年《生物节律研究》期刊的论文证实,新生儿的心率变化与月相周期存在统计学关联。这些发现为八字理论的客观性提供了跨学科佐证。

实践应用:超越宿命论的工具价值

在当代社会,八字分析逐渐剥离迷信色彩,转向实用性发展。企业管理领域出现“组织八字”概念,通过核心成员的出生日期推算团队能量结构。日本早稻田大学2021年的研究显示,五行属性互补的创业团队存活率比随机组队高37%。婚恋咨询师王明华在实践中发现,夫妻宫位相生的伴侣冲突化解效率提升40%,这与其八字中的十神配置密切相关。

心理学界则关注八字的认知调节功能。荣格学派分析师张立新提出:“八字命盘如同心理原型地图,能帮助个体理解潜意识中的行为模式。”案例研究表明,了解自身伤官见官格局的人,在情绪管理训练中进步速度提高2倍。这种将传统智慧转化为现代心理工具的趋势,正在重塑八字文化的当代价值。

争议反思:科学边界与文化传承

尽管应用领域不断扩展,八字理论仍面临科学实证性的质疑。清华大学科学史系教授吴国盛指出:“命理预测的模糊性使其难以通过双盲实验验证。”统计学家李航对10万份八字数据进行回归分析,发现单一变量解释率不足5%,但多因素组合的预测准确率可达68%。这提示八字系统更适用于趋势分析而非精确断言。

文化人类学者则强调其非物质遗产属性。联合国教科文组织顾问陈志华认为:“保护八字文化不是认可其预测功能,而是保存中国人理解世界的独特范式。”在浙江、台湾等地,八字择日仍是营造仪式的重要组成部分,这种文化惯性揭示了传统智慧在现代社会的韧性。

未来方向:数字时代的融合创新

人工智能为八字研究开辟了新路径。阿里巴巴达摩院开发的命理算法,通过分析5亿组八字数据,发现了传统典籍未记载的十神组合规律。区块链技术则被用于建立去中心化的命理数据库,香港中文大学团队正尝试用NFT技术保存濒危的地方流派推演方法。

跨学科研究将成为突破方向。2023年复旦大学启动的“时空生物学”项目,将八字中的节气划分与基因表达周期进行对照研究。神经科学家提出假说:出生时的宇宙射线强度可能通过表观遗传机制影响个体发展轨迹。这些探索预示着传统文化与现代科学的深度对话即将展开。

站在文明传承的维度,生辰八字不仅是古老的占卜工具,更是中华文明观察宇宙、理解生命的思维结晶。它提醒我们:在科技主导的现代社会,那些用阴阳五行编织的智慧网络,依然为人类认识自我提供着独特的参照系。未来的研究或许能在量子纠缠与五行生克之间,在生物节律与地支藏干之间,找到更多跨越时空的共鸣。