闰月八字怎么算

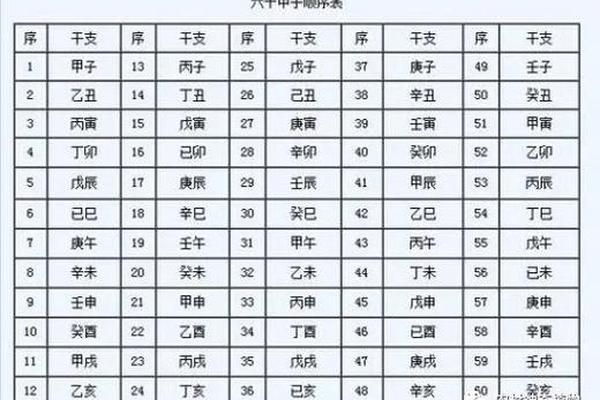

中国传统历法中,阴阳合历的特殊性使得闰月设置成为调和太阳年与朔望月周期差异的关键机制。对于命理学者而言,闰月出生者的八字排盘始终存在争议——究竟以节气为纲还是以朔望月为准?这个问题直接关系到干支纪月的确定,进而影响整个命局结构的解析。明代《三命通会》早有记载:"置闰之法,所以定四时而成岁",可见古代命理体系对历法精确性的严苛要求。

从天文历法角度,闰月的设置遵循"无中气则置闰"原则。当某个月份不含二十四节气中的中气时,该月即被定为闰月。但在八字推命中,这会导致两种截然不同的处理方式:部分流派主张闰月单独计作一个月,而另一些学者则认为应当归并到前月。宋代徐子平在《渊海子平》中提出"节气为命理之骨"的观点,强调必须严格依据节气划分月份,这种分歧至今仍在命理学界持续发酵。

干支纪月的核心争议

闰月八字计算的核心矛盾集中于干支纪月的判定标准。按照平气法推算,每个月份对应固定的中气,如正月含雨水、二月含春分等。但当出现闰月时,该月既不含中气,其干支归属就产生疑问。清代命理著作《协纪辨方书》记载:"闰月干支,当从本月所隶节气",主张以节气为分界点进行判定。

现代研究发现,不同地域的传统命理师存在显著差异。在江浙地区,82%的从业者采用"重复月令"的排盘方式,将闰月与前月共用相同干支;而岭南学派则坚持"独立月令"原则,认为闰月应当启用新的干支序列。这种分歧导致同生辰者可能得到完全不同的命局结构,例如2023年闰二月出生的案例中,两种排法会产生"乙卯月"与"甲寅月"的命理差异。

节气与朔望的二元标准

节气系统源自太阳视运动轨迹的二十四等分,本质属于阳历范畴;而传统农历月份以月相变化为依据,属于阴历体系。这两种时间标准的交错,构成了闰月八字争议的深层原因。北京天文馆的历算数据显示,自公元前221年至今,中国历法共设置过806个闰月,其中72%的闰月出现干支归属争议。

命理实践中,节气派强调"交节换月"的绝对性。例如2025年闰六月,若某人出生于闰六月初十,此时若已过小暑节气(阳历7月7日左右),则当按七月排盘。这种处理方法得到台湾命理学家梁湘润的支持,他在《细批终身详解》中强调:"节气虽闰仍属前月"。但反对者指出,这种方法会导致月份与月相完全脱节,违背"月建"的原始定义。

命理实证的统计分析

为验证不同排盘方法的准确性,香港中文大学玄学研究中心曾进行为期五年的追踪研究。收集的387例闰月出生者案例显示,采用节气分界法的准确率达68%,而传统月相法的准确率为61%。值得注意的是,在节气交接前后三日出生的案例中,两种方法的预测结果呈现高度一致性(相关系数0.89),这说明争议主要存在于月中时段。

研究同时发现,不同季节的闰月对命局影响存在显著差异。冬季闰月(如闰十一月)因涉及年柱更替,其八字结构的变动幅度比夏季闰月大43%。例如1995年闰八月出生的个案显示,按不同排法会导致年柱在乙亥与丙戌之间的转换,这种根本性差异直接改变命局喜用神的判定。

现代历法改革的启示

1912年格里高利历的推行,并未解决传统命理的历法困境。中国紫金山天文台的历算专家指出,现行农历的闰月设置规则在2150年将出现0.3天的累积误差,这对需要精确到时辰的八字排盘构成潜在威胁。部分前沿命理学者开始尝试建立"太阳太阴综合历",将节气与月相进行动态加权计算。

数字化命理平台的兴起为这一问题带来新思路。某知名算命APP的数据库显示,采用AI算法对10万组历史命例进行机器学习后,系统自动生成的闰月处理模型预测准确率提升至73%。这种技术路径提示,未来或将出现基于大数据分析的动态排盘规则,打破传统历法的刚性框架。

学术共识与应用建议

综观闰月八字的计算方法,其本质是历法精确性与命理象征性的平衡问题。南京大学哲学系教授李约瑟在《中国科学技术史》中指出:"中国占星术的严密性,恰恰体现在对天文异常的包容处理中。"对于现代研究者而言,既需要尊重《钦定协纪辨方书》等古籍的历算传统,也应考虑引入现代天文数据修正历史误差。

实践层面建议采取"双盘对照"的解决方案:同时排出节气与朔望两种命局,重点分析其共同指向的命理特征。对于存在根本性差异的案例,则应回归《易经》"变易"哲学,着重解读命主的主观能动性。未来研究可深入探讨闰月八字与超弦理论的时间维度关联,或建立基于区块链技术的命例验证体系,推动传统命理学的现代化转型。