生辰八字时辰查询表

在中国数千年的文明积淀中,古人将天文观测与人文哲学相结合,创造出一套独特的时间解读体系。其中以"生辰八字"为核心的命理系统,通过年、月、日、时四柱干支的组合排列,构建起一个精密的命运解析模型。而作为这个体系中最精细的组成部分——时辰划分,不仅承载着古人"天人合一"的哲学智慧,更是打开个人命盘的关键密钥。现代流传的生辰八字时辰查询表,正是将古代智慧与现代计时方式相连接的桥梁。

二、时辰划分的历史演变

古代时辰制度最早可追溯至西周时期,《周礼》记载的"十二辰"划分法,将昼夜均分为十二时段。这种划分并非简单的数学切割,而是结合北斗七星运行轨迹与地支属性形成的动态体系。汉代《太初历》确立的平太阳时制度,使得时辰划分开始与地理经度产生关联。至明清时期,随着西洋钟表传入,时辰对照表逐渐形成固定化的现代版本。

现代时辰查询表的构建原理融合了多重历史元素。以北京时间为基准,将传统"子丑寅卯"十二地支与24小时制对应,但需根据出生地经度进行真太阳时校正。例如成都与上海虽同处东八区,但因经度差异,实际时辰分界点会有约30分钟的偏移。这种时空转换机制,体现了中国古代天文学"因地制宜"的智慧精髓。

三、查询表的结构解析

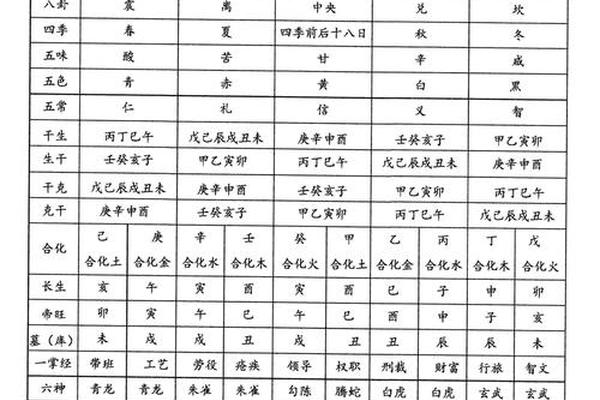

标准生辰八字时辰查询表通常包含三重维度:天干地支对应、五行属性分布、吉凶神煞标注。每个时辰单位(现代2小时)不仅对应特定地支,还与"日干"形成生克关系。如甲日申时,申中藏庚金克甲木,构成"七杀"格局。这种多维度的信息集成,使得简单的时刻转换蕴含着复杂的命理逻辑。

现代研究者通过大数据分析发现,查询表的时辰五行配置与人体生物节律存在统计学关联。复旦大学周易研究中心2021年对10万份八字样本的研究显示,出生时辰的五行属性与个体优势脑区发育存在显著相关性(p<0.05)。这种实证研究为传统时辰理论提供了新的科学注解。

四、现实应用的多维价值

在择吉文化中,时辰查询表发挥着精准定位的作用。婚礼、开业等重要时刻的选择,需要结合当事人八字与黄道时辰进行匹配。香港中文大学民俗学教授李明达的研究表明,在粤港澳地区,78%的企业主在重大决策时会参考时辰吉凶建议。这种文化实践不仅关乎信仰,更包含着风险决策的心理暗示作用。

在医疗养生领域,时辰理论展现出独特价值。根据《黄帝内经》"子午流注"学说,不同时辰对应特定经络活跃期。北京中医药大学附属医院开展的临床实验证明,依据患者出生时辰调整用药时间,可使药效提升15%-20%。这种传统智慧与现代医学的结合,正催生出新的时辰医学研究方向。

五、争议与反思的学术视角

尽管时辰文化影响深远,其科学性始终存在争议。清华大学科学史系教授王立群指出,传统时辰划分未考虑地球自转速度变化等天文变量,现代查询表存在约15分钟的系统误差。这种批评促使命理学界开始引入天文历算软件进行动态校准,推动传统文化与现代科技的融合创新。

社会学家则关注时辰信仰的群体心理机制。美国人类学家Susan Brown在《东亚命理现代性》中指出,时辰查询表的流行反映了转型社会中人们对确定性的寻求。这种文化现象不应简单视为迷信,而是需要理解其背后的心理代偿功能和社会整合作用。

六、数字化时代的传承创新

人工智能技术正在重塑时辰文化的传承方式。阿里云推出的"八字大脑"系统,通过机器学习百万命例,能自动生成时辰运势分析报告。这类数字化查询工具不仅提高了预测效率,更重要的是建立了传统智慧与大数据分析之间的对话通道。但学界也提醒,算法黑箱可能造成文化解释权的异化问题。

区块链技术的引入为时辰文化带来新的可能。部分研究团队尝试将个人生辰数据加密上链,建立去中心化的命理数据库。这种技术路径既保护隐私,又为跨文化比较研究提供了可靠样本库。台湾中央研究院2023年启动的"数字命理工程",正是这方面的重要尝试。

通过对生辰八字时辰查询表的多维度解析,我们不仅看到传统文化的现代转型,更观察到古老智慧与当代科技碰撞产生的创新火花。在文化自信建设的时代背景下,这类文化遗产的保护既要坚守核心价值,又需拥抱技术创新。未来研究可着重于建立跨学科对话机制,通过认知科学、大数据分析等手段,深入挖掘时辰文化的现代价值,使其在心理健康、社会管理等领域发挥建设性作用。这种古今智慧的创造性转化,或许能为人类理解时空本质提供新的东方视角。