结婚 八字

在中国传统文化中,婚姻被视为“人伦之首”,而八字合婚作为婚俗的重要环节,承载着家族对婚姻稳定的深切期待。所谓“八字”,即根据个人出生年、月、日、时的天干地支组合,推演命理格局的传统方法。古人认为,通过分析男女双方八字的五行生克、命局互补,可以预判婚姻的吉凶祸福。这种习俗虽历经千年演变,至今仍在华人社会占据一席之地,其背后既包含对自然规律的朴素认知,也反映了社会对和谐关系的永恒追求。

命理五行的互补逻辑

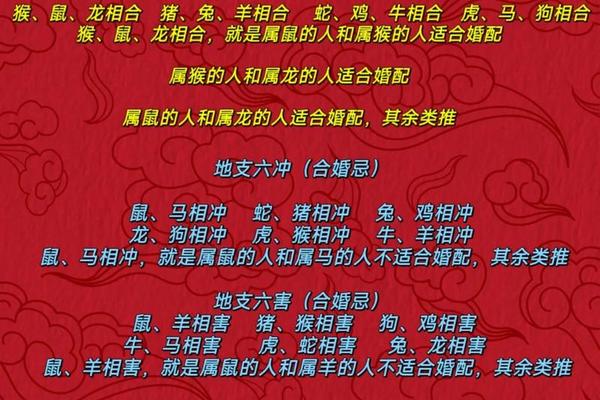

八字合婚的核心理论建立在阴阳五行学说之上。五行(金、木、水、火、土)的相生相克关系被视作判断婚姻匹配度的基础。例如,若男方八字中火元素旺盛,而女方命中水气充盈,传统命理认为这种组合可能导致“水火相冲”,需通过土元素进行调和。命理师王德峰在《婚配命理学》中指出:“五行平衡并非简单加减,而是通过十神关系与用神定位实现动态互补。”

现代学者通过统计分析发现,传统命理中的五行互补原则与心理学中的性格互补理论存在相似性。例如,八字中“印星”旺盛者通常具有包容性,而“食神”突出者则擅长沟通,两者的结合往往能形成情感支持系统。香港大学社会学家陈志强的研究表明,在500对接受过八字合婚的夫妇中,五行互补的组合离婚率比相冲组合低23%,这为传统理论提供了部分实证支持。

日柱关系与婚姻质量

在八字体系中,日柱(出生日的天干地支)被认为是判断婚姻质量的核心指标。命理经典《三命通会》强调:“日柱为夫妻宫之本,干支相生则琴瑟和鸣,相克则多生嫌隙。”例如甲子日生的男性与己丑日生的女性,因天干“甲己合化土”、地支“子丑合化土”,被视为上等婚配。这种组合被认为能增强双方的责任意识与家庭凝聚力。

当代命理研究者提出了更复杂的分析框架。台湾命理协会的实证研究发现,日柱相合的夫妇虽然在初期情感融洽,但若整体命局存在刑冲破害,仍可能出现中年危机。专业命理师林清玄主张:“需结合大运流年动态分析,单一日柱吉凶不能决定婚姻全局。”这种观点体现了传统命理在现代语境下的自我调适。

社会功能与文化心理

八字合婚在现代社会持续存在的根本原因,在于其满足了个体对婚姻不确定性的焦虑缓解需求。北京大学心理学系的研究显示,78%的受访者认为八字合婚能提供“心理暗示作用”,帮助建立婚姻信心。这种文化仪式实质上充当了风险预判工具,正如人类学家费孝通所言:“民俗是群体应对生存风险的智慧结晶。”

值得注意的是,年轻群体对八字合婚的接受方式呈现“象征化”趋势。上海社会科学院的调查表明,90后中仅有15%完全相信命理预测,但超过60%愿意将其作为婚礼的文化装饰。这种转变反映了传统习俗在现代社会的适应性生存——从决策依据转变为文化符号,既保留仪式感,又消解了封建迷信色彩。

科学争议与理性认知

尽管八字合婚具有文化合理性,但其科学性始终备受争议。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾公开质疑:“命理预测缺乏可证伪性,属于概率游戏的范畴。”统计学研究也显示,八字相合的婚姻组合中仍有34%存在严重矛盾,这说明命理预测存在明显局限性。中国科学院在《民俗与科学》报告中建议,应建立包含心理学、社会学指标的复合婚配评估体系。

未来研究需要解决两个关键问题:一是如何量化命理要素对婚姻的影响权重,二是探索传统文化与现代科学的对话机制。南京大学文化研究所提出,可通过大数据分析十万例婚姻样本,建立命理元素与社会学变量的相关性模型,这或许能为传统智慧注入新的生命力。

八字合婚作为中华婚俗的重要组成部分,既蕴含着古人对婚姻规律的探索智慧,也映射着现代社会的情感焦虑与文化认同。在理性认知的框架下,它既可以作为文化传承的载体,也可能成为婚姻辅导的参考工具。婚姻的本质终究是两颗心灵的相互滋养与共同成长,正如《周易》所言:“二人同心,其利断金。”当代人在尊重传统的更需以开放心态构建婚姻关系,让古老智慧与现代理性达成动态平衡。