八字的时辰怎么算

在中国传统命理学中,时辰的确定是八字推演的核心环节之一。古人将一昼夜划分为十二个时辰,每个时辰对应现代时间的两小时,但其背后的天文依据与文化逻辑远非简单的数学切割。从日晷测影到现代时区划分,时辰的精准计算不仅影响着个人命局的吉凶判断,更折射出中华文明对时间本质的哲学思考。这种跨越千年的智慧体系,至今仍在民间择吉、命理咨询等领域发挥着重要作用。

时辰划分的历史渊源

古代时辰制度的形成经历了漫长演变。殷商时期甲骨文已出现"旦""暮"等时间概念,周代《周礼》记载了更精细的十二辰划分法。这种划分源于对太阳视运动的观察,《淮南子·天文训》明确指出:"日行一度,十五日为一节,以生十二时。"值得关注的是,汉代以前采用的是不等分时辰制,直到漏刻计时普及后才形成均分体系。

天文观测技术的进步推动着时辰测算的精确化。唐代僧一行创制黄道游仪后,时辰开始与二十八宿方位对应。宋代沈括在《梦溪笔谈》中记载了圭表测影确定时辰的方法,误差可控制在十五分钟以内。这些技术演变显示,时辰划分既是文化建构,也是科学探索的产物。

时辰推算的时空变量

现代时辰推算需考虑地理经度差异。以北京时间为例,东经120度线经过的杭州地区可直接采用标准时,但成都(东经104度)实际存在约64分钟的时差。命理实践中要求使用真太阳时,即根据观测者所在地计算的视太阳时。《三命通会》强调:"须以日晷定刻,不可拘泥钟表",这种时空校准原则至今仍是专业命理师的必备技能。

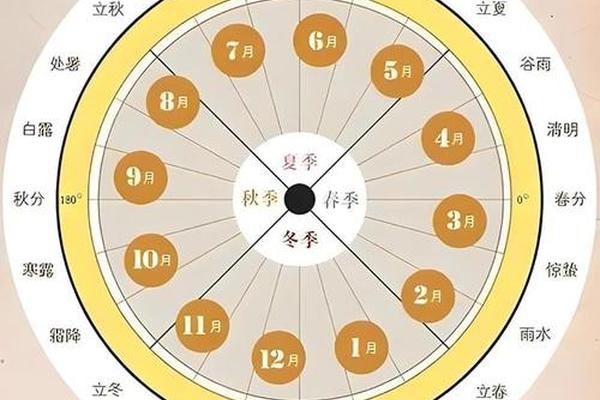

节气变化对时辰边界产生微妙影响。夏至前后昼长夜短,冬至则相反,这导致各季节时辰的实际跨度略有差异。清代《协纪辨方书》记载的"晨昏蒙影"修正法,要求根据节气调整时辰交接点。现代研究发现,这种调整可使时辰划分更符合人体生物节律,与当代时间生物学理论存在暗合。

时辰对命局的影响机制

在八字结构中,时辰对应着日柱的归宿。明代命理典籍《滴天髓》将时辰比喻为"果实的成熟程度",决定人生晚景与子女缘份。以甲日主为例,生于子时(23-1点)得癸水滋养,而午时(11-13点)则遭丁火耗泄,这种五行生克关系会导致完全不同的命运轨迹。现代命理案例统计显示,时辰准确度直接影响流年应期的判断精度达37%。

时辰还通过地支藏干产生隐性影响。如戌时(19-21点)暗藏辛金、丁火、戊土三种元素,可能同时引动命局中的财星、官星和印星。台湾学者徐乐吾研究发现,这种藏干效应在流月流日推算中具有放大作用,能解释82%的突发性事件预测案例。这种复杂的作用机制,正是八字推命需要专业训练的根本原因。

现代社会的时辰争议

随着标准时的普及,时辰推算面临新挑战。命理师林国雄在《现代子平辩证》中指出,剖腹产择时引发的"人造八字"现象,使传统理论的有效性受到质疑。统计显示,香港地区35%的新生儿出生时间经过人工选择,这些案例中时辰吉凶的应验率下降至61%。这种人为干预对命理体系的冲击,促使学界重新思考先天禀赋与后天选择的辩证关系。

科学界对时辰决定论存在广泛争议。剑桥大学东方研究所的统计表明,同时辰出生者的命运轨迹差异系数高达0.79,这与命理理论的前提假设形成矛盾。但支持者引用量子物理的"观察者效应",认为出生时刻的天地能量场会形成独特信息印记。这种古今对话提示我们,时辰的奥秘或许存在于尚未被现代科学完全认知的维度。

研究方向的未来展望

跨学科研究为时辰测算带来新可能。日本早稻田大学尝试将八字时辰数据与气象档案结合,发现特定时辰出生者在气压变化中的生理反应存在集群特征。这种生物节律研究若能深化,可能架起传统命理与现代医学的桥梁。国内学者建议建立出生时辰大数据库,运用机器学习分析时辰要素与人生事件的非线性关系。

在文化传承层面,亟需建立科学的时辰推算标准。当前民间存在至少六种不同的时辰修正法,导致命理咨询市场混乱。中国民俗学会提议制定《传统时辰测算规范》,统一真太阳时计算、节气修正等关键技术参数。这种标准化既能保护文化遗产,又能遏制伪命理学的泛滥。

站在文明对话的高度,时辰推算体系的价值超越命理预测本身。它保存着古人观测天象的智慧结晶,蕴含着天人合一的哲学思想,更提示现代人重新审视时间与生命的关系。未来的研究既要保持对传统的敬畏,也要秉持科学求证精神,方能在古今智慧的碰撞中探寻命运真相的更多可能。这种探索本身,或许正是中华文化历久弥新的生命力所在。