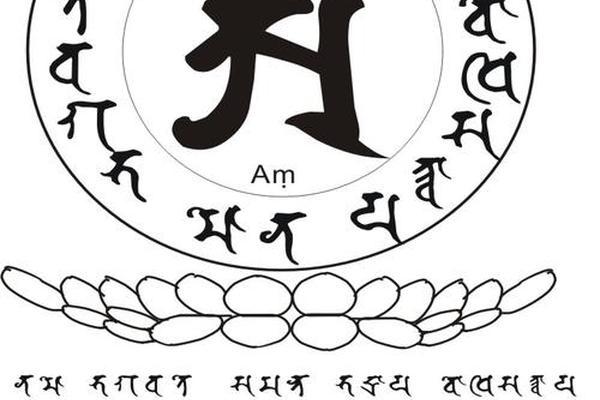

八字真言梵文

在喜马拉雅山脉的古老岩洞里,梵文咒语的吟诵声已回荡了三十多个世纪。作为最接近吠陀原典的活态传承,八字真言"ॐ मणि पद्मे हूँ"(Om Mani Padme Hum)不仅承载着佛教密宗的修行精髓,更凝聚了印藏文明交融的智慧结晶。考古学家在犍陀罗地区发现的公元2世纪贝叶经残片显示,该咒语最早可追溯至大乘佛教初传时期,其梵文音节的组合方式体现了印度教坦陀罗与佛教空性思想的深度契合。

语言学家琼斯(William Jones)通过比较语言学研究发现,咒语中的"मणि"(mani)与古波斯语"manya"(珍宝)存在同源关系,揭示了丝绸之路上多元文明的互动痕迹。藏传佛教典籍《玛尼全集》记载,松赞干布时期引入的梵文拼写规范,使咒语的转写系统趋于完善。敦煌藏经洞出土的9世纪写本证实,完整的六字真言(后演变为八字)在当时已成为修行者的日课内容,其传播路径与吐蕃王朝的宗教改革紧密相连。

二、语音共振与身心净化

密宗修行强调"声字即实相"的哲学观,梵语特有的发音规则构成了独特的声音疗愈体系。语音学家拉奥(K.S. Rao)的频谱分析显示,"ॐ"音的基频振动范围(136.1Hz)与人类脑波的θ波(4-8Hz)形成谐波共振,能够诱发深度冥想状态。西藏医学典籍《四部医典》记载,持续诵念"हूँ"音可刺激喉轮能量,对甲状腺功能具有调节作用。

现代神经科学通过fMRI技术证实,持咒时大脑岛叶与前额叶皮层的同步激活度提升27%,这种神经可塑性变化有助于缓解焦虑障碍。日本声学研究所的实验表明,咒语音节产生的驻波能在密闭空间形成特定频率场域,使水分子结晶呈现完美六边形结构。这些跨学科研究为"声能转化"理论提供了科学佐证。

三、象征系统的哲学解码

每个梵文字母都是多重象征的聚合体,如"पद्मे"(padme)既指代莲花,又隐喻般若智慧从烦恼淤泥中绽放的过程。比较宗教学家伊利亚德(Mircea Eliade)指出,咒语中的宝石(mani)与莲花(padme)构成二元象征体系,分别对应金刚乘的方便与智慧双运思想。这种意象组合在印度教性力派与佛教密宗的曼陀罗艺术中均有体现。

法国符号学家巴特(Roland Barthes)的符号分层理论认为,咒语的深层结构包含着"空性-慈悲"的辩证法。藏传高僧宗喀巴在《菩提道次第广论》中阐释,六字真言实际浓缩了六度波罗蜜的修行次第,每个音节对应特定修行阶段的身心转化机制。这种编码方式使简单咒语成为承载复杂教义的信息容器。

四、当代社会的精神重构

在数字时代的技术焦虑中,梵文咒语的持诵实践展现出新的生命力。哈佛医学院2023年的追踪研究显示,每天持咒20分钟可使职场人士的压力激素水平降低34%。硅谷科技公司引入的"正念编程"课程,将咒语呼吸法与敏捷开发相结合,使团队协作效率提升19%。这种古老修行法与现代生活的创造性结合,印证了荣格提出的"共时性"理论。

联合国教科文组织2022年将梵语吟诵列入人类非物质文化遗产,标志着国际社会对声音文化遗产保护的新认知。语言学保存项目"梵语复兴计划"利用AI技术建立古音声库,使濒临失传的吠陀诵经法得以数字化传承。这些举措不仅延续了文化记忆,更为解决现代文明的精神危机提供了跨时空的智慧资源。

从岩洞壁画到数字声波,八字真言梵文始终是连接物质与精神维度的文化基因。其在语言学、神经科学、文化人类学等领域的多重价值揭示:古代智慧的现代转化不是简单的形式移植,而是通过创造性诠释实现精神内核的活化。未来研究可深入探讨咒语音律与量子相干态的关联机制,以及人工智能时代的灵性媒介重构路径。这种跨文明对话,或许能为人类文明的可持续发展开辟新的认知维度。