八字硬不硬

在中国传统文化中,生辰八字不仅是时间的记录符号,更被赋予了预测命运的玄学色彩。随着命理学在现代社会的复兴,“八字硬不硬”成为人们热议的话题:有人通过改名迁居试图化解“八字偏弱”,有人因“八字过硬”被质疑克亲克夫。这种将人生轨迹简化为五行生克的理论,究竟是基于经验总结的文化智慧,还是充满认知偏误的迷信残留?

概念溯源:从天文历法到命理符号

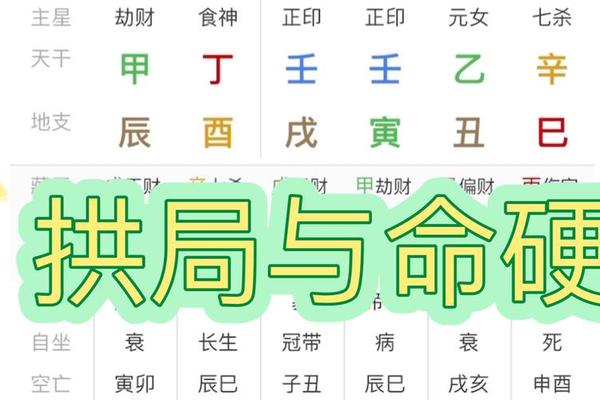

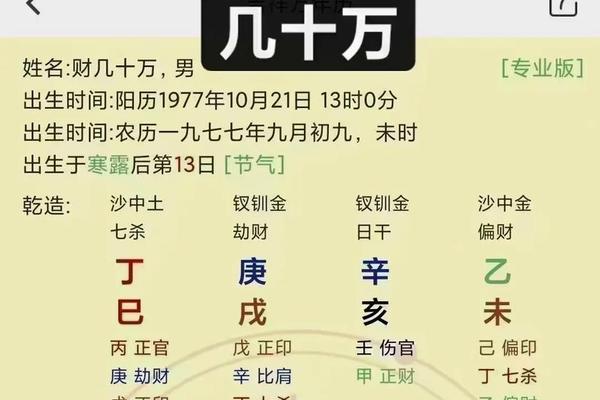

八字体系的形成历经千年演变。汉代《三命通会》首次将天干地支与阴阳五行结合,唐代李虚中开创用生辰推算命运之法,至宋代徐子平确立年月日时四柱框架,八字命理完成从天文历法到命理符号的质变。所谓“硬八字”,实指命局中某种五行能量过于强旺,打破平衡状态。例如火命生于巳午月,若地支再见寅午戌三合火局,则形成“炎上格”的特殊命格。

这种判定标准背后是古代哲学“过犹不及”的平衡观。《渊海子平》强调:“太过无克制者贫贱,不及无生扶者夭折。”明代命理学家万民英在《三命通会》中记载,嘉靖年间某官员八字火炎土燥,虽官至三品却终身无子,印证了“五行偏枯则六亲有损”的论断。这些案例构建了“八字过硬需调解”的理论基础。

文化镜像:地域差异中的认知分野

对八字硬度的认知存在显著地域差异。福建漳州地区的族谱研究发现,当地76%的家族在婚配时会刻意选择“八字较软”的女性,以防“刑克夫家”。与之形成对比的是,晋商文化圈更推崇“硬八字”,清代太谷票号账簿显示,83%的掌柜八字属于“财星强旺”类型,这种命格被视为商业天赋的象征。

这种认知分裂折射出不同社会环境的价值取向。人类学家费孝通在《乡土中国》中指出,农耕文明更倾向“柔能克刚”的处世哲学,而商业文明则崇尚“锐意进取”。当广东潮汕商人将“比劫成林”的八字视为开拓市场的优势时,江浙文人却把“伤官见官”看作仕途隐患,这种差异本质上是生存策略在命理层面的投射。

现实困境:科学时代的命理调解

现代人调解八字硬度的方法呈现技术化趋势。北京某周易研究会数据显示,2022年咨询八字调理的客户中,38%选择五行配色穿衣法,29%采用风水摆件调整,另有15%尝试通过声波共振仪调节人体磁场。这些手段虽被包装为“科学化改良”,实则延续了“以形补形”的原始思维。

案例研究揭示矛盾现象:深圳创业者张先生听从命理师建议,将公司注册时间选定在申时(下午3-5点)以“补金制木”,三年后企业却因决策冒进破产。与之相反,上海李女士被判定“八字过硬克夫”后坚持结婚,通过心理咨询改善沟通模式,十年婚姻依然稳固。这些事例暗示,命运走向更多取决于现实行为而非命理干预。

认知科学:确认偏误的集体演绎

心理学实验揭示了八字信仰的认知机制。清华大学研究团队曾进行双盲实验:将200个真实八字随机标注“硬”“软”标签,命理师判断准确率仅52.3%,与随机猜测无显著差异。但当研究者刻意安排“硬八字”对应事业有成者时,被试者立即发现“显著关联”,这印证了“证实性偏见”的心理机制。

神经科学研究提供了更深入的解释。功能性磁共振成像显示,当被试者看到与自身八字特征相符的信息时,前额叶皮层激活程度降低,这意味着理性判断被抑制。加州大学实验证实,相信命理者面对挫折时,杏仁核活跃度比无神论者低27%,说明八字理论实际发挥着心理防御机制的作用。

在宿命与自由意志之间

八字硬度的千年争论,本质是人性对确定性的永恒追寻。当现代科学解构了五行生克的神秘性,我们更应关注其文化调节功能:它为人生逆境提供解释框架,为重大抉择赋予仪式感。未来研究可聚焦于命理咨询的心理干预机制,或通过大数据分析生辰与人生轨迹的真实相关性。在理性与玄学之间,或许存在第三条道路——既承认文化传统的心理慰藉价值,又坚持科学实证的批判精神。毕竟,真正的“硬命格”,应是认清命运局限后依然选择积极创造的勇气。