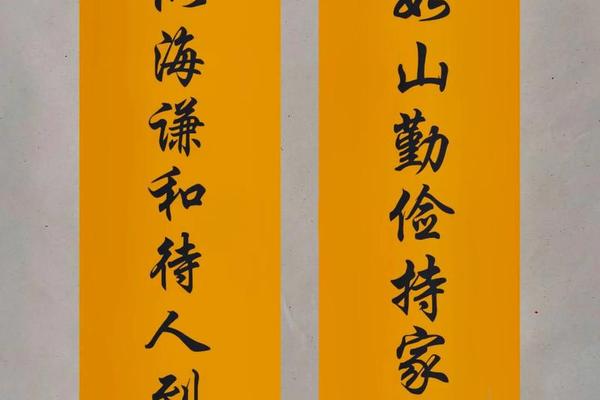

八字通用挽联

在中华文明绵延数千年的历史长河中,挽联作为丧葬文化的重要载体,承载着生者对逝者的追思与敬意。八字通用挽联因其工整的格律结构和深厚的文化内涵,成为民间应用最为广泛的哀悼形式。这种以八言对仗为基准的文学形式,既遵循着传统诗词的韵律美学,又渗透着儒家"慎终追远"的观念,在庄严肃穆的仪式场景中构建起生死对话的桥梁。

清代学者章学诚在《文史通义》中指出:"哀辞之制,本乎性情,达乎礼仪。"八字挽联正是这种情礼交融的典范。其上下联各四字的精妙结构,既符合《文心雕龙》"文质彬彬"的审美追求,又能适应不同身份、不同场景的表达需求。从市井平民到文人雅士,这种具有普适性的表达范式,在保持文化统一性的也为个体情感的个性化抒发留有空间。

二、格律结构中的阴阳哲学

八字挽联的格律体系暗合中国传统的阴阳哲学。上联为阳,多取动态意象,如"鹤驾西归"、"星沉南极";下联为阴,常用静态物象,如"芳留百世"、"德被千秋"。这种动静相生的对仗方式,既遵循平仄交替的声韵规律,又体现出生死转化的哲学思考。王国维在《人间词话》中强调的"意境说",在挽联创作中表现为现实物象与精神境界的有机统一。

在具体创作实践中,挽联作者需严格遵循"仄起平收"的声律规范。以"泪雨悲歌昭日月,愁云惨雾恸山河"为例,"仄仄平平平仄仄"与"平平仄仄仄平平"的声调搭配,形成抑扬顿挫的节奏感。这种严谨的格律要求,既是对逝者的尊重,也是对传统文化的传承。现代语言学家王力在《诗词格律》中特别指出,挽联的声律体系是研究古代音韵学的重要标本。

三、符号系统中的表达

八字挽联的意象选择具有鲜明的教化功能。常用"松柏""兰桂"等植物象征品德操守,"山河""日月"等自然物象隐喻精神长存。这种符号系统与《礼记》"祭如在"的礼仪思想一脉相承,通过物象的人格化处理,构建起道德评价的象征体系。朱熹在《家礼》中强调的"丧祭之礼,所以教孝也",在挽联创作中转化为具体的文学实践。

在当代田野调查中发现,华北地区挽联中"勤劳""善良"等美德描述占比达63%,而江南地区更倾向"风雅""高洁"等文人化表达。这种地域差异既反映出文化传统的多样性,也证明挽联作为道德载体的现实功能。台湾学者李丰楙在《仪式与文学》中指出,挽联中的叙事实质是构建社会记忆的文化装置。

四、现代转型中的文化调适

面对城市化进程中的文化变迁,八字挽联展现出强大的适应性。电子挽联、网络悼念等新形式的出现,并未消解传统格律的文化价值,反而推动其与新媒体技术融合发展。某电商平台数据显示,定制挽联服务年增长率达25%,其中80后、90后客户占比超过四成。这种代际传承现象印证了费孝通"文化自觉"理论的现实意义。

在内容创新方面,当代挽联开始融入职业特征、个人爱好等元素。如"代码编织人生路,键盘敲出天地情"这类具有时代特色的创作,既保持传统格律,又体现个体特征。清华大学彭林教授认为,这种创新不是对传统的背离,而是"创造性转化"的积极实践。但需要警惕过度世俗化倾向,维护挽联应有的庄重性。

五、情感共鸣与社会整合功能

从社会心理学视角观察,八字挽联的仪式性书写具有显著的心理疗愈作用。整齐划一的视觉形式与韵律化的语言节奏,能有效疏导哀伤情绪,实现集体情感的秩序化表达。法国汉学家葛兰言在《中国古代的节庆与歌谣》中提出的"仪式整合"理论,在挽联文化中得到生动印证。特别是在重大灾难事件中,标准化挽联模板的广泛使用,有助于形成社会共情机制。

社区研究案例显示,在组织集体悼念活动时,统一制作的八字挽联能使参与者迅速进入仪式情境,降低情感表达的个体差异带来的沟通障碍。这种文化模版的共享,实质是构建情感共同体的过程。但人类学家阎云翔提醒,要避免形式化导致的真情实感流失,在规范性与个性化之间保持必要张力。

八字通用挽联作为活态传承的文化基因,既是传统文学的精粹标本,也是当代社会的精神纽带。其在格律形式、表达、情感疏导等方面的多重价值,为我们理解中华文化的深层结构提供了独特视角。未来研究可深入探讨新媒体语境下的传播机制,或从比较文化学角度分析中外悼亡文学的异同。建议在基础教育中增加挽联创作课程,通过"以文化人"的方式延续这份珍贵的文化遗产,使其在新时代焕发更强的生命力。