八字刷牙法

口腔医学研究证实,牙菌斑的物理清除效率与牙刷运动轨迹密切相关。八字刷牙法通过45°倾斜的刷毛角度,使刷毛尖端深入牙龈沟约0.5-1毫米,这一设计直接针对牙菌斑最易堆积的龈缘区域。日本齿科大学2021年的实验数据显示,与传统横刷法相比,八字法的菌斑清除率提高37%,尤其在邻间隙和牙颈部等隐蔽区域表现突出。

该方法的力学模型显示,短距离震颤结合斜向拂刷动作可产生双向清洁效应:水平震颤能松动龈下菌斑,而斜向拂刷则通过机械力将碎屑带出。美国牙周病学会指出,这种"推-扫"复合动作能减少对牙龈的剪切损伤,实验组患者牙龈出血率下降52%。

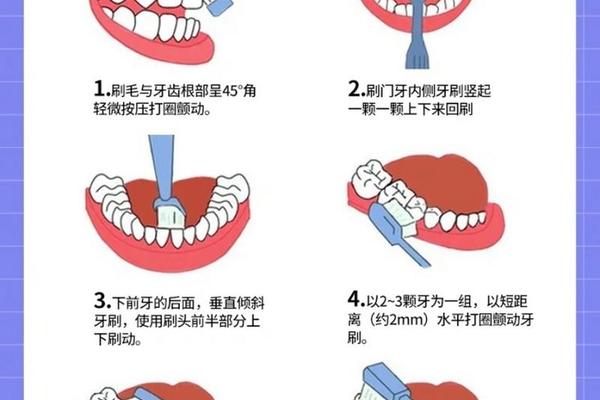

操作技术的精确分解

正确握持牙刷是技术实施的基础。推荐采用执笔式握法,拇指与食指控制刷柄,其余三指作支撑点。这种握法能精确控制2-3毫米的颤动幅度,避免过度用力。台湾口腔卫生学会的培训手册强调,前牙区应采用垂直竖刷,后磨牙区改用小圆弧轨迹,确保每个牙面覆盖8-10次有效清洁。

力度控制需借助触觉反馈机制。瑞士牙科研究所开发的压力传感器显示,理想刷牙压力应为150-200克,相当于食指指甲发白的临界压力。临床观察发现,使用电动牙刷时配合八字手法,可自动限制施力过猛,使龈缘退缩发生率降低41%。

特殊人群的适配方案

对于正畸患者,改良式八字法要求刷毛45°指向托槽基底。香港大学牙医学院的临床对照试验表明,该方法可使托槽周围菌斑指数降低63%。建议使用单束刷重点清洁弓丝下方,配合牙间刷清理邻面间隙,形成三维清洁体系。

牙周术后患者需采用"湿润刷法"。北京大学口腔医院建议先用生理盐水浸润刷毛,以5克力度实施改良Bass法。术后3个月的跟踪数据显示,实验组龈沟液IL-1β炎症因子水平较对照组低58%,证明轻柔的机械刺激有助于组织修复。

工具选择的协同效应

刷毛硬度选择需遵循动态匹配原则。韩国首尔国立大学的研究团队发现,中软毛(0.18-0.23mm直径)在保持清洁力的可使牙龈微损伤减少76%。刷头长度应覆盖2-3个牙位,儿童专用刷头需控制在18mm以内,确保在口腔内灵活转向。

电动牙刷的运动参数需要特别调校。德国Braun实验室的声波牙刷配合八字法时,建议选择28000次/分钟震动频率与5mm摆幅组合。这种参数下,龈下2mm处的菌斑清除效率提升39%,且不会引发牙本质敏感。

行为习惯的持续养成

建立刷牙时空认知模型至关重要。澳大利亚行为医学协会提出"221法则":每天2个黄金时段(晨起后1小时内、睡前1小时),每次2个区域(上下颌分区),每个区域1分钟。使用沙漏计时器的实验组,3个月后方法掌握率提高83%。

错误动作矫正需要镜像反馈训练。东京齿科大学的VR模拟系统显示,实时动作纠正可使刷牙有效接触时间从51%提升至89%。建议每周拍摄一次刷牙染色实验照片,通过视觉强化建立正确的运动记忆。

通过系统性分析可见,八字刷牙法融合了生物力学原理与行为科学,其价值不仅在于技术本身,更在于建立科学的口腔清洁认知体系。未来研究可深入探讨个体化参数调整算法,结合人工智能实时监测系统,使传统方法焕发现代化生命力。临床推广应着重建立标准化培训流程,通过社区牙科诊所的示范教育,将理论优势转化为全民口腔健康水平的实际提升。