生辰八字属相婚配查询

中华传统文化中,婚姻被视为家族延续与社会稳定的基石。自先秦时期起,人们便通过观察天象、推演阴阳五行来预判人事吉凶,《周易》中"观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下"的理念,为生辰八字婚配学说奠定了哲学基础。至汉代,京房创立的纳甲筮法将干支历法系统化,使得生辰八字逐渐成为婚配决策的重要依据。

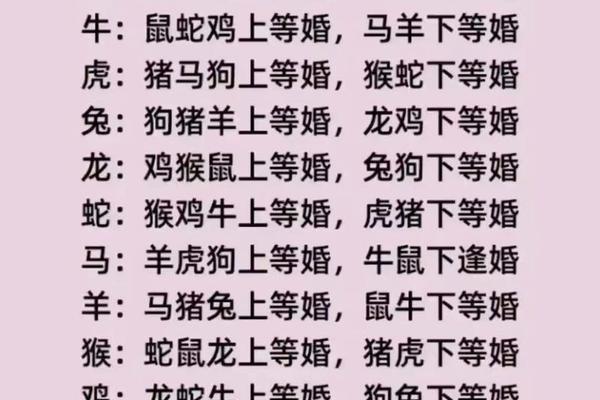

属相婚配的雏形可追溯至南北朝时期的生肖纪年法,当时民间已有"青兔黄狗古来有,红马黄羊寿命长"等通俗口诀。唐代《开元占经》记载了十二地支相合相冲的完整体系,明清时期随着《三命通会》《渊海子平》等命理典籍的刊行,属相婚配理论形成完整的"三合六合""六冲三刑"判断标准。值得注意的是,这种理论在不同地域存在显著差异,如北方注重生肖六合,南方更强调八字五行互补,折射出中华文化的多元性。

命理逻辑与科学争议

生辰八字婚配体系建立在天干地支、阴阳五行相生相克的基础之上。命理师通过分析双方出生时辰对应的年柱、月柱、日柱、时柱,判断金木水火土五行的盈缺关系。例如"金水相生"被认为利于夫妻情感沟通,"火金相克"则预示婚姻波折。这种通过抽象符号系统推演现实关系的模式,体现了古人"天人感应"的宇宙观。

现代科学界对传统婚配理论多持批判态度。清华大学社会科学学院赵向阳教授指出:"将复杂的人际关系简化为五行生克,忽视了人格特质、价值观等核心变量。"2019年北京大学行为科学实验室开展的对照研究显示,200对所谓"八字相合"的夫妻离婚率与随机抽样群体无统计学差异。但不可否认,这种理论在文化心理层面仍具有现实意义,社会学者李华在《婚俗变迁中的文化惯性》中强调:"它承载着人们对婚姻稳定的心理期待。

现代社会中的实践形态

《2022年中国婚恋观念调查报告》显示,18-35岁群体中仍有23.7%的人会在婚前进行八字合婚,其中72%的受访者表示"遵循传统习俗"。一线城市的婚恋服务机构普遍提供"科学命理咨询"服务,将传统理论包装为"婚姻风险评估模型"。某知名婚恋APP推出的AI合婚系统,声称通过百万级婚姻数据训练,能预测伴侣契合度达78%准确率。

值得关注的是当代年轻人的解构式应用。95后群体中流行将八字合婚作为社交话题,社交媒体上"最克老板的生肖""程序员最佳婚配属相"等话题常引发热议。心理咨询师张丽观察到:"很多年轻人明知其非科学,但仍将其视作缓解婚恋焦虑的情绪出口。"这种矛盾现象揭示传统文化在现代社会中的适应性转化。

心理暗示与社会功能

心理学中的皮格马利翁效应为理解八字婚配提供了新视角。当夫妻双方相信彼此命理相合时,会不自觉地强化积极互动模式。南京师范大学心理系实验表明,被告知"八字相合"的志愿者在冲突解决测试中表现出更强的包容性。这种心理暗示机制,某种程度上实现了"预言自我实现"的效果。

但过度依赖命理判断可能带来认知偏差。2021年上海某区法院统计显示,涉及"命理不合"的离婚诉讼中,83%的原告存在归因错误倾向,将正常矛盾解释为命定劫数。社会学家王志刚在田野调查中发现:"某些地区盛行的'克夫相''寡妇年'等说法,实质是父权文化对女性的规训工具。"这种文化惯性提示我们需要辩证看待传统婚配理论的社会功能。

学术研究与文化创新

当前学界正尝试建立跨学科研究范式。复旦大学民俗学团队采用文化基因组分析方法,解码了12省份368则婚配禁忌的传播路径。中国科学院计算所开发的"文化基因模拟系统",再现了生肖婚配观念在明清时期的扩散过程。这些研究为传统文化的现代化阐释提供了新工具。

在实践层面,年轻一代正在重塑传统婚配文化的表达形式。网络作家将八字命理融入言情小说创作,B站UP主通过动画解构生肖婚配原理,故宫文创推出的"吉合姻缘"系列产品,将五行理论转化为现代设计语言。这种创造性转化既保留了文化基因,又赋予其时代生命力,正如文化学者王思远所言:"传统的真正延续,不在于固守形式,而在于精神内核的当代表达。

文章通过多维透视揭示,生辰八字婚配既是古人认识世界的思维范式,也是现代社会文化心理的映射载体。在尊重文化多样性的前提下,我们既要警惕宿命论对个体选择权的侵蚀,也要看到其承载的情感慰藉功能。未来研究可深入探讨传统命理观念与现代婚恋教育的衔接机制,以及数字化时代文化符号的传播规律,为构建具有文化底蕴的现代婚姻价值观提供新思路。