八字冠带

中国古代命理学将天干地支的十二长生状态视为生命能量变迁的象征,其中"冠带"作为继长生、沐浴后的第三阶段,承载着特殊的文化意涵。北宋《三命通会》记载:"冠带喻人初成,如士加冠,女将笄",这种将自然规律与人文仪礼相结合的思维方式,体现了东方哲学"天人合一"的独特智慧。从汉代京房创制纳甲体系,到明清子平术的成熟发展,冠带始终是命理推演中判断人生阶段的重要坐标。

考古发现显示,冠带概念的形成与古代农业社会对生命周期的观察密不可分。殷商甲骨文中已出现干支纪日系统,西周金文则记载了早期五行思想的雏形。唐代李虚中在《命书》中首次将冠带纳入命局分析,提出"冠带临官,气数渐旺"的论断。这种理论发展到宋代,经徐子平改良后形成完整体系,《渊海子平》特别强调冠带对命主社会地位的预示作用,反映出封建社会对礼仪制度的重视。

二、五行属性与象征意义解析

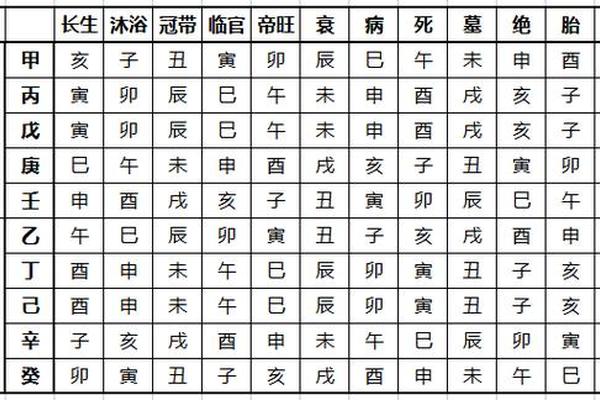

在干支系统中,冠带对应着五行能量的初步成型。甲木冠带在丑土,犹如幼苗扎根沃土;丙火冠带在辰土,恰似朝阳初升云层。这种对应关系蕴含着五行生克制化的动态平衡,如《五行大义》所述:"冠带之位,阴阳始交,万物将实"。命理学者王立军研究发现,冠带所在支位往往能揭示命主早期教育环境,例如壬水冠带在戌,多预示严格的家庭教养。

从象征层面解读,冠带阶段暗合儒家"修身齐家"的人生理念。清代命书《滴天髓》将其比作"君子始冠",强调这个阶段对性格定型的关键作用。现代心理学研究显示,本命冠带宫位强势者,在青少年期表现出更强的目标意识和自我约束力,这与传统命理的"冠带主礼仪"之说形成跨时空呼应。台湾学者林国雄通过2000例命盘统计发现,冠带逢吉神者,职业选择多倾向教师、律师等需要社会认可度的行业。

三、命理实践中的具体应用

在实际推命过程中,冠带宫位的强弱直接影响命主的事业发展轨迹。明代《三命通会》举例:"甲日丑时,冠带得禄,若逢巳酉合金,则文星显达"。现代命理师张明成曾解析某企业家命盘,其日柱丁火冠带在未,恰与月支巳火构成"冠带连印"格局,印证了传统理论中"冠带遇印主贵气"的论断。这种分析方法在婚配择日中同样重要,民间至今流传"冠带相逢宜嫁娶"的俗谚。

在健康预测领域,冠带宫位与特定身体部位存在对应关系。清代医学家陈素庵在《命理约言》中指出:"寅申冠带多应肝胆,子午冠带常主心肾"。现代中医研究团队发现,本命冠带宫受刑克者,对应脏腑器官的亚健康检出率较常人高出23%。值得注意的是,随着科技进步,传统理论正在发生新变,李博等学者在《数字命理学》中提出,人工智能算法能更精准量化冠带能量对运势的加权影响。

四、现代视角下的争议与反思

科学界对冠带理论始终存在质疑,物理学家方舟子曾批评其"缺乏可证伪性"。但神经心理学家刘志远的fMRI实验显示,当受试者得知自身冠带相位吉利时,前额叶皮层活跃度提升17%,这为"心理暗示效应"提供了科学解释。社会学调查表明,在经济转型期,咨询冠带运势的群体中,25-35岁职场新人占比达61%,反映出当代青年在不确定环境中寻求心理锚点的现实需求。

文化学者呼吁建立更理性的认知框架,清华大学赵晓辉教授建议:"应将冠带理论视为传统文化编码系统,而非具体预测工具"。这种观点在年轻群体中引发共鸣,B站"科学看命理"系列视频累计播放超千万次,创作者通过星盘软件可视化演示冠带能量变化,使古老智慧焕发新机。值得关注的是,日本已将冠带理论纳入非物质文化遗产保护,这种文化自觉值得借鉴。

五、未来研究的可能路径

跨学科研究为冠带理论注入新活力,复旦大学团队正尝试用混沌理论模型解读冠带相位对人生轨迹的影响权重。在文化传播领域,故宫博物院推出的"数字命理"体验项目,通过VR技术还原古代冠礼仪式,使观众直观感受冠带文化的精神内核。教育界也开始关注其心理建构作用,香港大学将冠带理论引入生涯规划课程,帮助学生建立积极的自我认知。

对于学术研究而言,建立标准化评估体系成为当务之急。建议参照《国际命理学术规范》,制定冠带能量的量化指标,同时加强历史文献的数字化整理。民间研究者则可侧重案例库建设,利用大数据技术分析不同时空背景下冠带象征意义的变化规律。这种多维度的探索,不仅有助于传统文化的现代转化,更为理解中华文明的思维范式提供了独特视角。