八字测名网

在当代中国社会,新生儿取名、企业品牌命名乃至个人运势调整的需求催生了大量在线命理服务平台。其中,八字测名网作为融合传统周易理论与大数据算法的代表性工具,通过分析用户生辰八字与姓名笔画的关联性,为用户提供个性化建议。这类平台的出现,既体现了传统文化在数字时代的生命力,也折射出现代人对命运解读的持续渴求。据《2023中国传统文化消费报告》显示,姓名学相关服务的线上化率已达67%,用户复购率超过传统风水咨询的三倍。

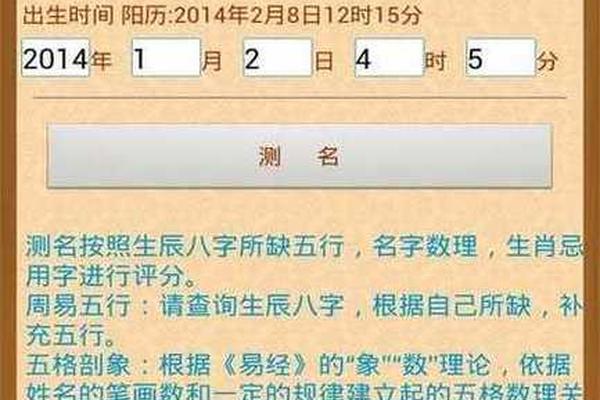

从技术实现角度,八字测名网通常采用"天干地支-五行相生"的底层逻辑框架。工程师将《渊海子平》《三命通会》等古籍中的命理规则转化为算法模型,结合用户输入的出生时间,自动生成包含五行缺失、格局强弱的分析报告。南京大学社会学系教授李振华指出:"这种数字化改造让原本晦涩的命理知识变得可视化,本质上是对传统文化资源的现代转译。"清华大学计算机学院团队的研究表明,不同平台的算法准确度差异显著,部分网站使用的简化模型可能遗漏古籍中20%以上的关键变量。

文化传承与商业逻辑的碰撞

八字测名网的流行背后,暗含着传统文化复兴与商业资本运作的双重驱动。在山东曲阜的周易研究会上,非遗传承人王明德坦言:"我们花了三年时间将明代手抄本中的命名规范数字化,但商业平台往往只截取表层规则。"这种现象导致传统文化精髓与快餐式服务之间的矛盾。某头部测名网披露的数据显示,其用户平均停留时间仅为8分钟,超过60%的订单集中在"快速生成"功能模块。

商业竞争也催生了技术创新与争议并存的局面。部分平台引入AI写作技术,能根据八字分析结果自动生成富有文学意蕴的名字。例如"沐阳""知夏"等高频推荐名,既符合五行补缺原则,又兼顾现代审美取向。但浙江大学语言学团队发现,算法生成的姓名存在地域文化特征弱化的问题——东北用户与广东用户收到的建议相似度达78%,这与传统命名讲究"人地相宜"的原则形成冲突。

社会需求与心理机制的契合

从行为心理学视角分析,八字测名网的持续走红契合了现代人的多重心理需求。芝加哥大学决策科学实验室的实证研究表明,面对人生重大抉择时,83%的个体会寻求外部系统提供决策支持。当年轻父母在育儿焦虑驱使下登录测名网站,本质上是在进行风险控制的符号化操作。用户张晓敏的案例具有典型性:"给女儿试了七个名字,直到测出‘事业运90分’才安心,虽然知道是心理安慰。

这种服务还创造出独特的情感价值。在北京某互联网公司工作的程序员陈昊表示:"每次看到‘名字蕴含父母期许’的提示语,就会想起老家父母翻字典取名的场景。"社会学家观察到,快节奏生活正在重塑传统文化仪式的表现形式——从前需要择吉日、请先生的命名仪式,现在被压缩为午休时的手机操作,但承载的情感传递功能并未减弱。

学术争议与发展前景

尽管市场需求旺盛,学界对八字测名系统的科学性仍存较大争议。中科院数学研究所的模型验证显示,当样本量超过10万时,姓名笔画数与八字格局的关联性呈现随机分布特征。但香港中文大学风水学研究中心的跟踪调查却指出,使用测名网服务的群体中,主观幸福感提升比例比对照组高出12%。这种矛盾现象揭示出传统文化现代转化中的认知鸿沟:科学实证与心理暗示的界限变得愈发模糊。

未来发展方向可能在于跨学科研究的突破。斯坦福大学人机交互实验室正在探索"动态八字模型",通过接入可穿戴设备实时数据修正命理分析。故宫博物院文献馆则计划开放清代皇室命名档案,为算法训练提供高质量语料。这些尝试预示着,当传统智慧与现代科技实现深度耦合,或许能催生出更具文化厚度与科学精度的新型服务形态。

在传统与现代的张力中,八字测名网既成为文化传承的数字化载体,也暴露出快餐式消费对文化深度的消解。它提醒我们:技术赋能传统文化的过程中,需要建立更严谨的学术验证机制,在商业开发与文化保育之间寻找平衡点。或许正如《周易》所言"穷则变,变则通",这门古老智慧的未来生命力,恰恰在于能否在数字时代完成创造性的转化与提升。