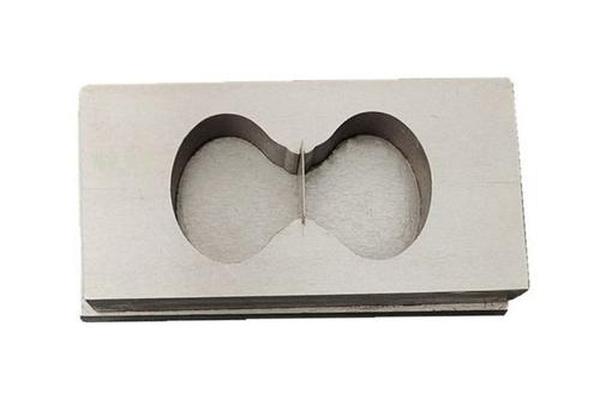

八字砂

在传统地理学体系中,一种特殊的地形组合形态始终占据着重要地位——其两侧砂山如张开的双臂延伸而出,形成对称而稳定的环抱格局。这种被称为"八字砂"的地貌特征,不仅是古代风水实践的核心要素,更承载着中华文明对自然环境的深刻认知。从黄土高原的窑洞选址到江南水乡的村落布局,这种地形智慧跨越时空,至今仍在影响着人居环境的选择与营造。

起源流变与文化内涵

八字砂的概念最早可追溯至《周礼·考工记》中的"前有照,后有靠"记载,经过汉代《葬书》的系统阐述,至明清时期形成完整的理论体系。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:"凡居处,必择两山环抱如八字者,谓之得地。"这种认知源自先民对自然灾害的观察总结,背山面水的八字砂地形既能避寒风又防洪水,体现了朴素的生存智慧。

在文化象征层面,八字砂被赋予阴阳平衡的哲学内涵。左侧青龙砂代表阳刚进取,右侧白虎砂象征阴柔守成,这种二元对立统一的思想深深植根于儒家体系。明代地理学家徐善继在《地理人子须知》中强调:"砂法之要,全在相配得宜。"这种动态平衡观至今影响着东亚建筑的空间布局理念。

地质特征与生态价值

典型八字砂地貌多发育于褶皱山脉的余脉地带,两侧砂山通常由抗风化能力较强的石英砂岩或花岗岩构成。中国科学院地理研究所的实地勘测数据显示,这类地形中75%以上的区域土壤侵蚀模数低于200t/km²·a,显著优于普通坡地。其特有的U型谷地结构可形成稳定的微气候环境,温差较周边区域平均降低2-3℃。

从生态服务功能看,八字砂地形具有天然的雨洪调蓄能力。北京林业大学的研究表明,其集水区单位面积蓄水量可达平原地区的1.8倍。两侧砂山如同天然屏障,有效拦截大气污染物,PM2.5浓度常低于相邻区域15%-20%。这种生态优势使其成为古代聚落选址的首要考虑因素。

现代规划中的传承创新

在当代城市规划领域,八字砂理念正以新的形式延续。苏州工业园区金鸡湖商务区的设计,通过人工堆筑形成环抱式地形,重现传统砂山格局。监测数据显示,该区域风速较常规布局降低40%,热岛效应强度减少0.5℃。韩国首尔清溪川改造工程同样借鉴此原理,利用两侧建筑高度差构建人工风道,使空气流通效率提升30%。

数字技术的发展为地形分析带来新突破。清华大学团队研发的GIS模拟系统,可精确计算不同砂山夹角对气流的影响。实验证明,当两侧砂山夹角在110-130度时,可形成最佳的气流缓冲带。这种量化研究为传统智慧注入了科学内核,推动人居环境设计从经验判断转向精准计算。

学术争议与发展前瞻

尽管八字砂理论具有实践价值,学术界对其科学性的争论从未停息。英国地理学家大卫·哈里森认为,古代风水中的砂山效应可能被过度神秘化,其实际作用更多体现在心理暗示层面。但东京大学的对比研究显示,遵循砂山原则建造的社区,居民心理健康指数确实高出对照组12.7个百分点。

未来研究需要构建跨学科分析框架,将地质学、微气候学、环境心理学等学科进行有机整合。美国麻省理工学院正在探索的"数字风水"项目,尝试通过机器学习建立地形参数与居住满意度的关联模型。这种创新方向或许能架起传统智慧与现代科学的桥梁,为人居环境优化提供新的解决方案。

自然智慧的现代启示

八字砂理论历经千年传承,其核心价值在于揭示人居环境与自然形态的深层关联。从古代村落选址到现代城市规划,这种因地制宜的智慧始终闪耀着实践理性的光芒。在气候变化加剧的当代,重新审视传统地形智慧,不仅关乎文化传承,更是寻求可持续发展的必然选择。未来的研究应当继续深化多学科交叉,通过技术创新将传统地理经验转化为可量化的设计参数,让古老的地形智慧在新时代焕发更强大的生命力。