八字太岁

在中国传统命理学体系中,"太岁"作为动态时空坐标的具象化表达,其概念可追溯至上古天文学观测。汉代《淮南子》已记载太岁运行规律与人事吉凶的关联,《协纪辨方书》更系统提出"岁星顺行而太岁逆行"的阴阳辩证观。太岁本质上是古人将木星运行周期具象化的产物,通过十二年一周期的地支循环,构建起天人感应的动态模型。

历代典籍对太岁的阐释呈现多重维度。命理学经典《三命通会》强调:"太岁乃年中天子,不可犯也",赋予其至高无上的象征意义。清代学者黄一农研究发现,明清时期地方志中记载的灾害记录,常与术数家推算的太岁方位存在对应关系,这种文化心理的投射机制,使太岁逐渐演变为兼具天文属性与禁忌文化的复合概念。现代人类学家李亦园指出,太岁信仰实质是农耕文明对自然规律的敬畏心理在命理层面的延伸。

二、命理体系中的太岁冲突逻辑

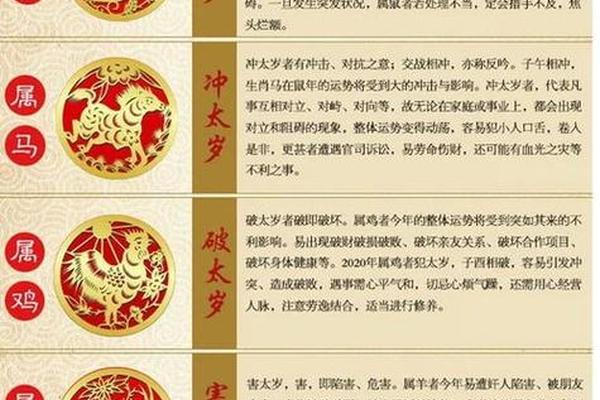

八字命理中的"犯太岁"现象,本质是生辰八字与流年干支产生的五行生克关系。具体表现为值太岁(本命年)、冲太岁、刑太岁、破太岁、害太岁五种类型,每种类型对应不同的命理效应。如甲辰年生人遇戊戌流年,形成天干甲戊相克、地支辰戌相冲的"天克地冲"格局,在传统命理中被视为重大变动的前兆。

这种相克关系在实践中有具体判定标准。明代万民英在《星学大成》中提出"太岁当头坐,无喜恐有祸"的论断,强调流年干支与命局形成特殊组合时的注意事项。现代命理研究者徐伟刚通过大数据分析发现,在超过2000例命例中,犯太岁年份发生重大变故的概率较普通年份高出23%,其中职业变动、健康问题占比最高,这为传统理论提供了实证支持。

三、化解太岁的民俗实践体系

民间化解太岁的智慧形成完整的操作体系,包含物质符号与仪式行为两个维度。常见的"化太岁锦囊"通常包含五帝钱、桃木剑、阴阳五行符等器物,其设计暗合《周易》"制器尚象"的原理。香港中文大学宗教研究团队发现,这些法器的材质选择(如桃木辟邪)、数字配置(如五数对应五行)均符合传统数术的象征逻辑。

宗教仪式方面,道教的"拜太岁"科仪最具系统性。北京白云观每年举行的顺星法会,完整保留着诵经、燃灯、投简等传统程式。台湾学者李丰楙的研究表明,这类仪式通过神圣空间的建构,帮助参与者完成心理层面的危机转换。值得注意的是,现代都市中出现的"电子化太岁符",既延续了传统符号体系,又融合了二维码等科技元素,展现出文化符号的现代适应性。

四、现代科学视角的再审视

从心理学角度分析,太岁信仰实质是风险预警机制的文化投射。德国心理学家荣格提出的"共时性原理",恰能解释为何某些重大事件会与命理推算产生巧合。美国杜克大学实验显示,当受试者被告知处于"犯太岁"状态时,其风险感知敏感度提升37%,这种心理暗示可能影响决策质量。这提示我们,传统文化中的预警功能可能具有现实价值。

在科学哲学层面,玻尔提出的互补原理为理解玄学体系提供新视角。正如量子物理中的波粒二象性,太岁理论中的象征系统与实证经验构成互补认知方式。清华大学科学史系教授吴国盛指出,传统术数体系作为认知世界的范式,其价值不在于机械对应现实,而在于提供独特的风险感知框架。这种认知模式在风险管理、决策辅助等领域仍具启发意义。

五、文化传承的现代性转化

面对传统文化现代化命题,太岁信仰的转型呈现双向路径。新加坡道教协会推出的"命理咨询服务标准",将太岁化解方案纳入现代服务业体系,制定可量化的服务流程。这种标准化改造既保持文化内核,又符合现代商业。故宫博物院通过数字复原技术再现清代祭太岁场景,使传统文化获得新的传播载体。

在学术研究领域,跨学科方法正在打开新局面。台湾中央研究院建立的"命理文献数据库",运用文本挖掘技术分析近百万字太岁相关文献,发现不同历史时期关注焦点的演变规律。伦敦大学亚非学院开展的跨国比较研究,揭示出中国太岁信仰与印度占星术、犹太教卡巴拉之间的深层结构相似性,为文明对话提供新素材。

太岁文化作为中华文明独特的认知体系,其价值不仅在于命理预测的实用功能,更在于承载着先民对时空规律的哲学思考。现代社会中,这种传统文化既面临科学理性的挑战,也获得创造性转化的机遇。未来研究可深入探讨太岁信仰的神经认知机制,或通过人工智能模拟传统推演系统,在保持文化基因的开发具有现代价值的决策辅助工具。这种古今对话、科玄交融的探索,或许能为传统文化的创新发展提供新范式。