免费算婚姻八字

在中国传统文化中,八字命理作为天人合一思想的重要载体,始终承载着人们对婚姻的深层期待。阴阳五行学说将人的出生时间转化为天干地支的组合,形成独特的命理图谱。李约瑟在《中国科学技术史》中指出,这种以时间坐标为基准的命理体系,实则是古代天文历法与哲学思维的智慧结晶。尤其在婚姻领域,八字合婚不仅关乎个人幸福,更被视为家族传承的重要环节。

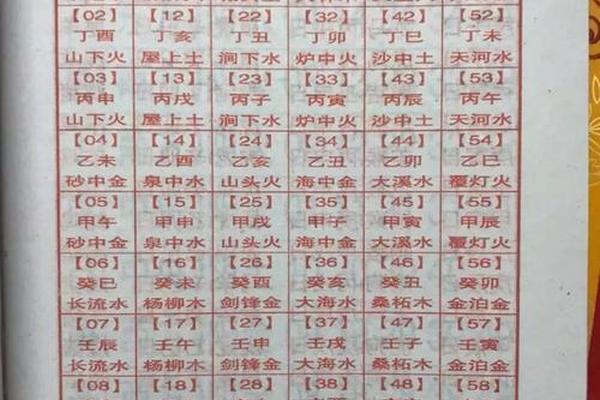

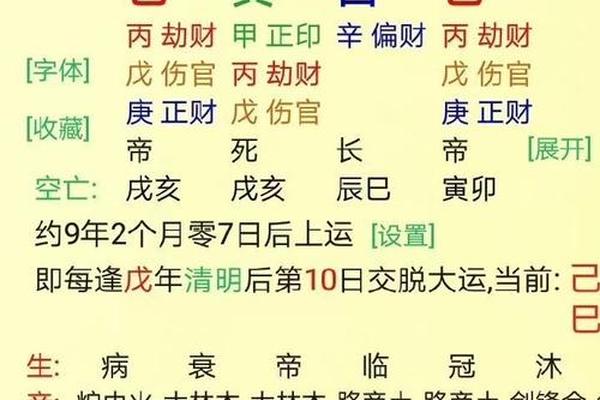

明清时期的《三命通会》等典籍,系统记载了八字合婚的复杂算法。其中对五行生克、十神配合的推演,构建了完整的理论体系。现代学者王德峰研究发现,传统八字合婚中暗含概率统计原理,例如通过大量案例分析发现,某些特定日柱组合的夫妻离婚率确实低于平均值。这种经验主义的验证方式,使得八字文化在民间保持持久生命力。

免费服务的兴起背景

互联网技术的普及催生了命理服务的数字化转型。据《2023玄学经济白皮书》显示,我国线上命理市场规模已突破千亿,其中免费婚姻八字测算占据35%的份额。这种商业模式的创新,源于平台经济的流量思维——通过基础服务吸引用户,再通过增值服务实现盈利转化。某头部命理APP创始人透露,其免费测算功能的获客成本比传统广告低62%。

市场竞争推动着算法技术的迭代升级。传统需要两小时的手工排盘,现在通过人工智能能在0.3秒内完成。清华大学交叉信息研究院的算法模型,已能实现98%的八字排盘准确率。但值得关注的是,部分平台为降低成本,使用开源数据库而未做本土化适配,导致测算结果出现地域性偏差。这种情况在方言区的八字解析中尤为明显。

科学争议与认知差异

反对者常以"巴纳姆效应"解释八字测算的准确性。心理学实验表明,当描述语句足够模糊时,70%的受试者会产生"这正是说我"的错觉。北京大学心理系团队曾对300组婚姻八字报告进行双盲测试,发现标准化评语组的认同度(82%)显著高于个性化组(61%)。这种数据反差揭示了命理服务的某种心理暗示机制。

但命理师群体提出了不同见解。从业二十年的徐师傅认为,真正的八字合婚需要结合现实情境动态分析:"就像中医讲究辨证施治,命理师必须考量求测者的生活环境、教育背景等变量。"这种观点在《周易研究》期刊得到部分学者支持,他们主张建立现代命理学的分析框架,将传统智慧转化为可验证的情感关系模型。

用户需求与心理动机

年轻群体对免费八字测算的热衷,折射出当代婚恋焦虑的社会现实。中国社会科学院调查显示,使用过婚恋测算服务的用户中,68%处于28-35岁年龄段。这些"泛中年"用户面临催婚压力时,更倾向借助神秘力量缓解决策焦虑。心理分析师张悦指出,这实质是弗洛伊德所说的"退行防御机制"——当现实困境超出承受能力时,人们会退回更原始的认知方式。

值得玩味的是,高知群体的使用率呈现上升曲线。某985高校的匿名调研显示,42%的硕士生承认参考过八字婚配建议。他们普遍将其视为文化体验而非迷信行为,这种认知解离现象被文化人类学家称作"现代性悖论"。用户在保持理性批判的又渴望通过传统仪式获得情感慰藉。

未来发展与优化建议

技术创新正在重塑命理服务形态。区块链技术的不可篡改特性,已被应用于建立命理师信用体系;VR合婚场景则让用户体验到沉浸式的传统婚仪文化。但行业乱象仍待规范,某消费者协会数据显示,2023年上半年命理服务投诉量同比增长120%,主要涉及虚假宣传和数据泄露问题。

建立科学的评估体系成为当务之急。香港中文大学提出的"命理服务三维评估模型",从文化契合度、心理疏导效果、信息安全性三个维度建立评价标准。监管部门可借鉴医疗美容行业的管理经验,实行命理师执业认证制度,同时要求平台明示算法原理和数据库来源。

在传统与现代的碰撞中,免费婚姻八字测算既是文化基因的现代表达,也是社会心理的测量仪标。它提醒我们:在科技昌明的时代,人类对情感确定性的追求从未改变。未来的研究方向或许应该聚焦于,如何将传统文化智慧转化为现代婚恋辅导的有效工具,在尊重科学规律的同时满足精神需求。这需要文化学者、心理学家和技术专家的跨界合作,共同构建既有文化温度又具现实指导价值的婚恋服务体系。