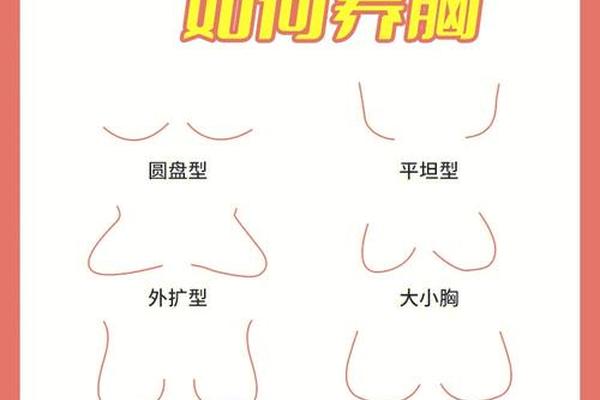

八字奶

在人类身体美学的讨论中,形态始终占据着独特的位置。其中外扩型因形似汉字"八"而得名,这种生理特征不仅涉及解剖学原理,更折射出复杂的社会文化心理。当代医学数据显示,约35%的亚洲女性存在不同程度的外扩现象,这一自然生理特征在社交媒体时代却引发了诸多讨论与争议。

解剖学视角的形态成因

从人体工程学角度看,形态主要由库珀韧带和脂肪组织的分布决定。英国皇家外科学会2021年发布的研究表明,胸骨间距、肋弓角度等骨骼特征,以及哺乳期后的结缔组织重塑,共同影响着的最终形态。美国整形外科协会的追踪调查显示,长期穿戴不当内衣可能加剧外扩程度,但遗传因素仍占据主导作用。

日本庆应大学医学院的解剖学研究证实,约60%的外扩案例与胸大肌附着点位置相关。这种生理特征并不影响哺乳功能,其健康风险主要来源于不当塑形带来的血液循环障碍。德国海德堡大学团队通过三维建模发现,外扩型的重心分布反而更符合人体力学平衡原理。

审美标准的时代嬗变

维多利亚时期的束身衣文化曾将集中型视为优雅象征,而文艺复兴时期的油画则多见自然舒展的形态。法国社会学家布尔迪厄在《区分》中指出,身体审美始终与权力话语紧密相连。现代内衣广告创造的"完美胸型"概念,本质上是通过视觉符号建构消费需求。

韩国首尔大学2023年的社会调查显示,18-25岁女性中,62%认为媒体塑造的审美标准带来心理压力。与此形成对比的是,北欧国家近年来兴起的"身体积极运动",倡导接纳多样化的身体特征。意大利美学研究者艾柯认为,对"非标准"身体的污名化,实质是商业资本对自然人体的异化过程。

医学干预的边界

全球整形外科市场数据显示,矫正手术量在过去十年增长230%,其中亚洲地区占比达45%。这种医疗行为背后隐藏着复杂的问题:日本医疗委员会发现,28%的求诊者存在体像障碍倾向。波士顿医学中心的跟踪研究证实,未经过心理评估的整形手术,术后抑郁发生率高达34%。

与此相对,德国医学协会自2020年起将纯美容性手术排除在医保范围外。英国NHS发布的指南强调,医生有责任向求诊者解释手术风险,包括可能发生的感觉丧失(发生率15%)和哺乳功能损伤(发生率8%)。这种医学的转向,体现了对自然身体的重新尊重。

心理认知的建构路径

加州大学心理学团队通过fMRI实验发现,人们对自身形态的认知偏差,与杏仁核的激活程度呈正相关。这种神经机制导致60%的女性会高估自身的外扩程度。社会比较理论解释认为,社交媒体上的修图文化正在制造普遍的身体焦虑。

值得关注的是,荷兰阿姆斯特丹大学开展的认知行为疗法项目,通过身体正念训练,使参与者的身体满意度提升40%。该研究证实,改变认知框架比改变身体形态更能带来持久的心理获益。法国哲学家梅洛-庞蒂的"身体现象学"理论,为此类心理干预提供了哲学支撑。

社会包容的进步方向

在多元化思潮影响下,纽约现代艺术博物馆2023年举办的"真实身体"特展,首次将各种形态作为艺术表现主题。这种文化实践正在消解单一审美标准的霸权地位。巴西推行的"身体教育计划",将人体多样性知识纳入中学课程,调查显示实施后青少年的身体羞辱事件减少27%。

技术创新也为包容性设计带来可能:日本华歌尔公司研发的3D扫描内衣定制系统,可根据个体胸型生成专属支撑结构。这种以人为本的设计理念,在米兰设计周获得可持续发展大奖,标志着产业界开始回应真实的人体需求。

形态的讨论实质是自然身体与文明规训的永恒对话。医学研究证实外扩型属于正常生理变异,社会文化建构的"缺陷"叙事正在遭遇科学认知的挑战。未来研究应聚焦于建立更完善的身心健康评估体系,同时推动公共教育消除审美偏见。正如人类学家玛丽·道格拉斯所言,身体的边界即是文化的边界,对多样性的包容程度终将检验文明的成熟度。