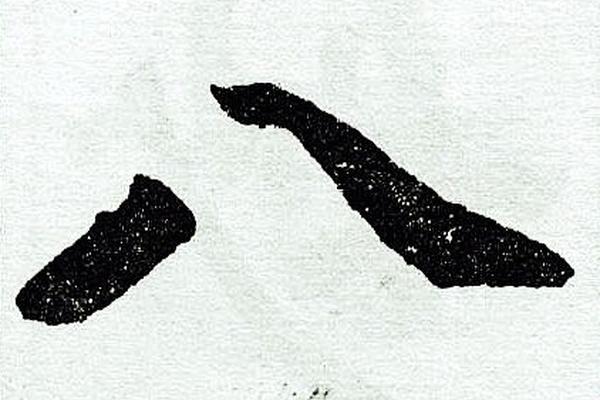

八字的繁体

八字中的「甲、乙、丙、丁」等天干,與「子、丑、寅、卯」等地支,其繁體字形承載著華夏文明的基因密碼。考古學者在殷墟甲骨文中發現,商代已將干支用於曆法推算與占卜儀式,如《尚書·堯典》記載的「期三百有六旬有六日」,顯示當時已建立以干支為基礎的曆法體系。值得注意的是,甲骨文的「寅」字描繪箭矢貫穿箭囊,暗示著狩獵文明向農耕社會的過渡,這種象形特質在繁體字中保留得尤為完整。

文字學家李圃曾指出,繁體干支字形的演變過程實為文明發展的縮影。例如「辰」字在甲骨文中形似蚌殼製成的農具,至小篆時期轉為象徵星辰運轉,反映先民從物質生產轉向天文觀測的認知躍升。這種文字內涵的疊加性,使得每個繁體干支字都成為承載多重文化意義的時空膠囊,其複雜筆畫結構恰似古人在竹簡上刻寫的智慧結晶。

八字結構的哲學隱喻

繁體八字系統蘊含著陰陽五行的辯證法則,每個字的偏旁部首皆與自然元素形成呼應。以「甲」字為例,其篆書形態源於草木破土,繁體寫法中的「十」字結構暗合五行屬木的生發特性;而「庚」字的「广」部在《說文解字》中被釋為「兵械藏室」,與五行屬金的肅殺之氣形成隱喻連結。這種字形與命理屬性的對應關係,在港臺地區的命理著作中仍被反覆論證。

從系統論角度觀察,八字的四柱架構與繁體字的空間佈局存在同構性。命理師在排盤時講究「天覆地載」的平衡法則,恰如繁體字書寫強調的上下呼應結構。香港中文大學的語言學研究發現,繁體「戊」字的「戈」部與「戌」字的「犬」部,在命理推演中分別指向不同的神煞方位,這種細微差異在簡化字體系中已不復存在,凸顯繁體字形承載的特殊信息維度。

文化傳承的載體功能

在東亞漢字文化圈中,繁體八字系統維持著跨地域的命理話語體系。日本現行的「四柱推命」仍沿用「氣」「殺」等繁體術語,韓國《周易》研究機構的八字解讀手冊亦嚴格採用康熙字典體。這種現象印證了文字學家周有光的論斷:「繁體字如同文化基因的雙螺旋結構,在斷裂中保持連續性。」臺灣中央研究院的調查顯示,超過78%的命理從業者堅持手寫繁體排盤,認為簡化字會破壞「神煞方位」的空間意象。

數位時代的挑戰反而強化了繁體八字的象徵價值。香港科技大學的實驗證明,採用繁體字排盤的受試者,在命理解讀時表現出更強的空間聯想能力。這與腦神經學家提出的「字形認知觸發右腦圖像處理」理論相契合,繁體字複雜的視覺結構,可能激活大腦中負責直覺和象徵思維的區域,這為傳統命理學的認知機制提供了科學註解。

當代社會的辯證思考

面對簡化字普及的現實,繁體八字的存續引發文化本真性的哲學論辯。北京大學的社會學研究指出,年輕世代通過星座塔羅接觸命理時,往往將繁體八字視為「傳統儀式道具」,這種消費主義的符號化可能導致文化內涵的稀釋。但另方面,臺灣的文創產業成功將八字元素轉化為設計語言,如故宮博物院推出的「天干地支」系列文鎮,使繁體字形在現代審美中獲得新生。

文字改革不應忽視文化系統的整體性。正如語言學家趙元任所言:「每個漢字都是思維的集成電路。」當我們在「識繁書簡」的政策框架下,或許應建立八字文化的「非物質文字遺產」保護機制。香港的「命理非遺工作坊」已嘗試將繁體八字書寫納入傳習課程,這種實踐為傳統文化的現代轉型提供了創新範本。

結語

從甲骨灼紋到數位排盤,繁體八字系統始終承載著中華文明對時空奧秘的探索。其字形結構既是陰陽哲學的物質具象,也是文化記憶的傳承載體。在全球化與科技變革的雙重衝擊下,我們需要建立更具彈性的保護策略:在學術層面推動跨學科的文字認知研究,在實踐層面開發符合時代需求的傳承模式。或許未來的研究可著眼於腦科學與文字學的交叉領域,透過神經成像技術解碼繁體字形與命理思維的深層聯繫,為這項古老智慧注入新的詮釋維度。