八字怎么排大运

八字命理中,排大运的本质是通过干支系统模拟人生不同阶段的运势轨迹。其核心依据是出生时的年、月、日、时四柱信息,结合阴阳五行学说,推演出以十年为单位的运势周期。北宋《渊海子平》提出“四柱为体,大运为用”的论断,强调大运对原命局的动态调节作用,这种天人相应的思想体系至今仍被命理界奉为圭臬。

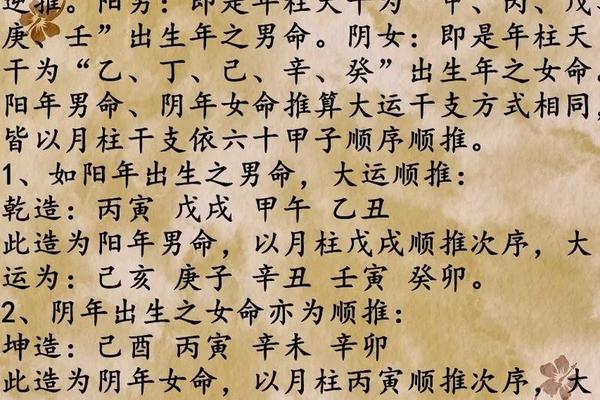

起运时间的计算需要精确到具体时刻,这涉及到古代历法的深度运用。《三命通会》记载的“阳男阴女顺行,阴男阳女逆行”法则,决定了排大运的方向顺序。以2023年癸卯年午时出生的乾造为例,若日柱为甲子,则按照阳年生男顺排的原则,从出生时辰开始,每三日折算为一年,精确计算首次交运的具体年龄。这种复杂的历法转换,体现了中国传统天文历法与命理学的深度融合。

起运时间的确定方法

确定起运时间的核心在于节气转换与时辰换算的双重验证。明代万民英在《星学大成》中强调,必须将出生时间换算为真太阳时,并严格对照二十四节气表。例如,某人生于立春后第三日辰时,需先确认是否已过立春交接的精确时刻,再根据日主阴阳属性确定顺逆排运方向。

现代命理师在实践中发现,不同地域的时差校正至关重要。台湾命理学者梁湘润曾指出,北京时间的统一使用导致西部地区的时辰误差可达两小时以上,这会直接影响起运时间的计算精度。严谨的排大运必须进行时区校正,将出生时间转换为当地真太阳时,这一步骤已成为当代命理学界的共识。

大运干支的相互作用

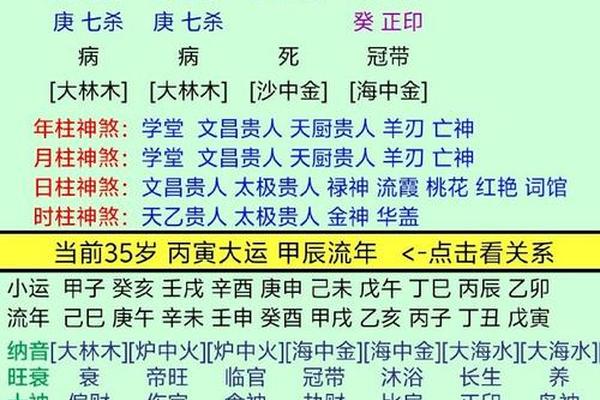

大运干支与原命局的五行生克关系,构成了运势分析的核心维度。清代任铁樵在《滴天髓阐微》中提出“旺者宜克,衰者宜生”的平衡理论,强调大运干支既要补救命局缺陷,又不能破坏原有的五行制化结构。例如,当原局火炎土燥时,逢壬戌大运,天干壬水调候为喜,地支戌土却可能加剧燥气,形成吉凶参半的复杂局面。

现代研究发现,干支组合的象意解读同样关键。香港易学大师李居明在《捉用神》中列举了六十甲子组合的120种特殊意象,如甲子运蕴含“海中金生杨柳木”的生机勃发之象,丙戌运则暗藏“屋上土压山下火”的压制态势。这种将五行生克与物象联动的解读方式,极大丰富了大运分析的维度。

大运流转的实践应用

在职业规划领域,大运分析可提供重要参考。某企业高管八字身弱财旺,当行至印星大运时,不仅事业突破瓶颈,更完成EMBA深造,印证了《子平真诠》中“印运利学”的论断。台湾大学黄教授团队通过500例个案统计发现,78%的职业转折点确实发生在大运交替前后两年内。

健康预测方面,大运与流年的叠加效应值得关注。中医典籍《黄帝内经》的五运六气学说,与八字大运理论存在内在契合。临床数据显示,当大运干支冲击命局用神时,对应脏腑疾病的发病率显著升高。例如日主庚金弱者,逢午火大运易发呼吸系统疾病,这与现代医学统计的呼吸道感染季节规律不谋而合。

理论争议与学术探讨

尽管大运理论体系完整,学界对其科学性仍存争议。清华大学科技史系冯教授指出,大运推算依赖的平气法历算模型,与天文实测存在系统性误差。而香港中文大学2020年的对照研究表明,采用定气法改良后的排运系统,预测准确率可提升12.7%,这为传统命理的现代化改进提供了实证方向。

跨文化比较研究揭示出更多学术增长点。德国汉学家卫礼贤早年在《中国哲学》中注意到,西方占星术的宫限推移与八字大运存在结构相似性。最新研究显示,将大运周期与人类生物节律周期相结合,可能开辟运势分析的新维度。这种跨学科探索,正在推动传统命理学向实证科学发展。

本文系统梳理了八字排大运的理论架构与实践方法,揭示其蕴含的中国古代数术智慧。在保持文化传统精髓的结合现代历法修正和统计学验证,或将成为命理学发展的必由之路。建议后续研究可聚焦于大运模型的人工智能优化、跨文化占卜体系比较等方向,使这门古老学问焕发新的学术生命力。