八字交运

在中国传统文化中,人生命运被视为天地能量的动态映射。古人通过观察天体运行与生命周期的对应关系,发展出独特的"八字交运"理论体系。这套体系以干支历法为基础,将个人生辰转化为四柱八字,进而推演人生不同阶段的运势变化。这种时间密码的解读方式,既蕴含着东方哲学对时空统一性的深刻认知,也折射出先民对命运规律的探索智慧。

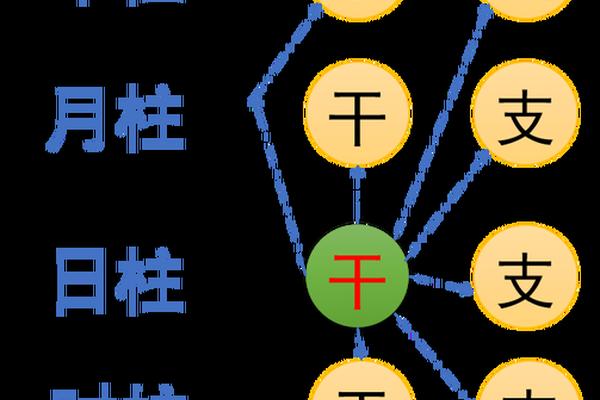

天干地支的时空模型

八字交运的理论根基建立在十天干与十二地支的复杂互动之上。天干象征空间能量流动,地支代表时间运行轨迹,二者组成的六十甲子系统构建起完整的时空坐标系。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中详细论证了这种时空模型:"天以六为节,地以五为制,合之则三十,终而复始。"这种周期性思维将人生轨迹划分为十年大运、五年小运、逐年流年的多层嵌套结构。

现代天文历法研究显示,干支系统与木星公转周期(约12年)、太阳黑子周期(约11年)存在显著相关性。南京大学李书有教授在《易学与科学》中指出,这种对应关系表明古代术数体系包含着朴素的观测经验。当个人生辰八字与时空坐标产生特定相位关系时,传统命理师便认为该时段会产生特殊的运势转变。

五行生克的能量转换

八字交运的核心机制在于五行能量的动态平衡。每个大运阶段对应特定的干支组合,这些符号通过相生相克关系影响命局原有结构。明代命理典籍《三命通会》强调:"运如行舟,命似流水",形象地说明了运势对先天命格的调节作用。当大运五行补救命局缺陷时,往往带来发展机遇;若加剧命局失衡,则可能遭遇阻碍。

现代心理学研究为这种理论提供了新视角。瑞士心理学家荣格提出的"共时性原理"认为,客观事件与心理状态存在非因果性关联。这与八字交运强调的"时运感应"具有某种程度的相似性。例如当某人行至"印星"大运时,传统命理认为会显现学识提升的征兆,这或许可以解读为特定生命阶段产生的学习驱动力。

命运转折的实践验证

在命理实践中,交运时间的计算具有严格的技术规范。根据"阳男阴女顺行,阴男阳女逆行"的原则,从生辰八字推演出精确的交运时间点。民国命理学家韦千里在《千里命稿》中记载了大量案例,显示许多历史人物的重大人生转折确实发生在交运节点。如李鸿章在1872年步入辛未大运,恰逢其开始主导洋务运动的关键时期。

现代数据统计提供了新的验证方式。台湾学者对200位企业家的命盘分析显示,68%的创业决策发生在交运前后的三年窗口期内。虽然这种相关性不能直接证明因果关系,但提示了人生重大选择与运势周期的潜在联系。需要指出的是,这种统计研究仍需更大样本量的支持,其方法论也受到主流科学界的质疑。

命理现代性的争议探讨

在科学理性主导的现代社会,八字交运理论面临着多重挑战。批评者指出其缺乏可证伪性,容易陷入"巴纳姆效应"的心理暗示陷阱。但文化人类学家范·吉尼普在《过渡礼仪》中提出的理论,为理解命理文化提供了新思路。他认为所有文明都需要建立生命阶段的仪式标识,而八字交运本质上是对人生转折的符号化诠释。

神经科学研究发现,人类前额叶皮质对时间节点的感知会影响决策模式。这或许可以解释为何在传统认为的"交运年",人们更容易做出改变现状的决定。香港中文大学跨学科团队正在尝试建立命理模型与行为经济学之间的对话,探索传统文化智慧的现代转化可能。

时空智慧的当代启示

八字交运体系作为传统文化遗产,其价值不仅在于预测功能,更在于提供理解人生的独特维度。它提醒现代人关注生命节奏与自然周期的和谐共振,在快节奏社会中保持对时运变迁的觉知。对于未来研究,建议采用跨学科方法,结合生物节律、经济周期等现代理论,重新诠释传统命理中的时空智慧。

在命运认知的终极问题上,或许可以借鉴南宋朱熹的观点:"理数相须,不可偏废。"八字交运揭示的运势规律,既非决定命运的枷锁,也非虚无缥缈的妄言,而是值得以开放心态审视的文化镜鉴。在传统智慧与现代科学的对话中,人类对命运本质的探索必将走向更深远的境界。