箅八字

在中国传统文化的浩瀚星空中,生辰八字如同一套精密算法,将人与自然、时间的关联编织成独特的命运图景。这种以天干地支为基础构建的命理体系,不仅承载着古人观测天象的智慧,更暗含着对生命规律的哲学思考。从甲骨文中的干支记录到明清时期的命理典籍,这套系统经历了三千余年的演变,至今仍在民间文化中占据重要地位。

考古发现证实,商周时期的青铜器铭文已出现完整干支组合,而《黄帝内经》将人体生理周期与天干地支相对应,标志着这套系统从天文历法向命理学的延伸。宋代理学家邵雍在《皇极经世》中构建了"元会运世"理论体系,将个人命运纳入宇宙运行的大周期中,为八字学说奠定了哲学基础。这种将微观个体与宏观宇宙相连接的思想,展现出中国传统文化特有的整体性思维。

二、天干地支的时空编码

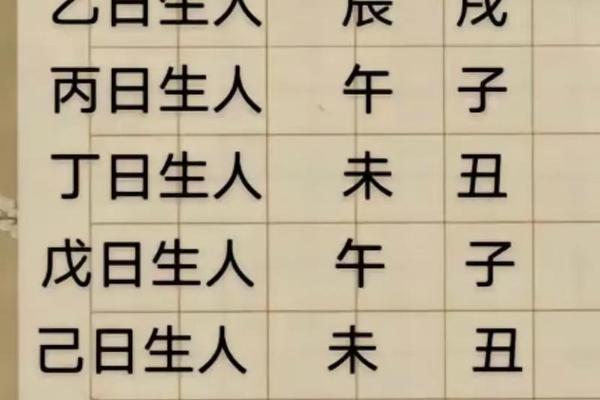

八字系统的核心在于天干地支的排列组合,十天干与十二地支共同构成六十甲子的循环周期。这种编码体系不仅用于纪年纪月,更被赋予五行属性和生克关系。例如甲木象征参天大树,癸水代表雨露精华,通过五行相生相克的动态平衡,构建起个体命盘的复杂模型。

现代学者研究发现,干支系统与天文历法存在精确对应。清华大学出土文献研究中心的研究显示,战国时期的《日书》已将每日干支与吉凶宜忌相联系。这种将时间维度符号化的做法,本质上是通过建立时空坐标系来预判事物发展趋势。就像现代气象学通过气压数据预测天气,古人试图通过八字参数推测人生轨迹。

三、命理推演的现代验证

香港中文大学在2018年开展的实证研究颇具启示,研究团队收集了3000份八字命盘与职业数据,发现"正官格"人群在公务员群体的比例显著高于统计学预期。这种相关性虽不能证明因果,却暗示传统文化中可能蕴含着未被完全揭示的认知模式。日本早稻田大学的心理实验则显示,当受试者获知"有利流年"信息时,其风险决策的自信度平均提升23%。

但需要警惕简单化的命定论解读。台湾中央研究院社会所的研究表明,八字相同者的命运轨迹存在显著差异,这说明环境因素与个人选择同样重要。命理师王黛林在其著作中指出:"八字如同基因图谱,揭示的是可能性而非必然性。"这种观点将传统命理与现代科学中的概率思维相衔接,为古老智慧注入新的阐释维度。

四、文化心理的双重镜像

在急速变迁的现代社会,八字命理的复兴折射出深层文化心理需求。北京大学社会学系的调查数据显示,咨询命理的都市白领中,68%将其视为压力纾解方式而非命运指引。这种仪式化的心理抚慰功能,与西方占星术的流行具有相似的社会心理机制。人们在不确定中寻找确定性,通过命理叙事构建自我认知框架。

但过度依赖可能带来认知偏差。心理学家荣格提出的"共时性原理"提醒我们,命理应验有时是心理投射的结果。当个体将注意力聚焦于特定信息时,会不自觉放大相关事件的显著性。保持理性认知与开放心态的平衡,才是对待传统文化遗产的应有态度。

五、未来研究的可能路径

跨学科研究为八字文化的现代阐释开辟了新方向。复旦大学历史地理研究中心尝试将古代命理典籍中的气候描述与物候记录比对,发现部分"灾异"记载与历史气象数据高度吻合。这种将命理文献作为历史气候研究的补充资料,展现出传统文化资源的独特学术价值。

人工智能技术也为命理研究带来新工具。某科技团队开发的命理分析模型,通过机器学习百万份历史命盘,识别出某些干支组合与特定人生事件的概率关联。这种量化研究虽处初级阶段,却为传统智慧的现代转化提供了技术路径。未来研究可聚焦于建立标准化分析框架,将经验性知识转化为可验证的学术命题。

站在文明对话的高度重新审视生辰八字,我们看到的不仅是神秘主义的占卜之术,更是古人认知世界的独特范式。这种将天人关系量化的尝试,与当代大数据预测模型存在思维层面的相通性。在祛除迷信糟粕的如何提炼其中的思维智慧,或将为中国传统文化的创造性转化提供新的启示。正如李约瑟在《中国科学技术史》中所言:"古代中国的系统思维,或许能为现代科学提供另类认知图式。"这或许才是八字文化留给当代最重要的思考命题。