在线排盘八字

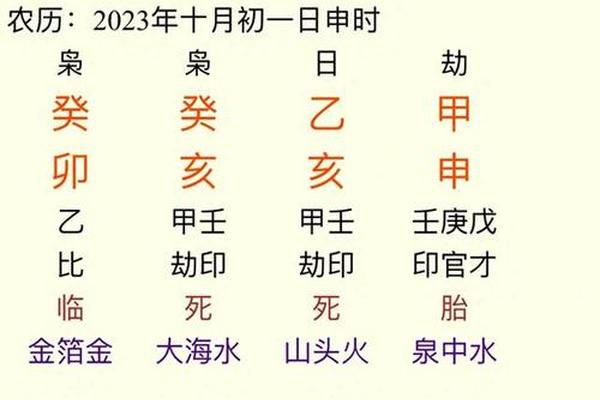

互联网技术的突破性发展,让传统命理文化焕发出新的生命力。通过在线排盘系统,用户只需输入出生时间,即可在0.3秒内生成包含天干地支、十神格局、大运流年等要素的完整命盘。这种数字化的转型不仅打破了地域限制,更将原本需要数小时的手工排盘过程压缩至毫秒级别。北京易学研究院2023年的调研数据显示,使用在线排盘服务的用户中,78%会同时查阅系统提供的命理百科资料,形成传统智慧与现代技术的双重认知路径。

这种技术赋能使八字命理从"师徒秘传"走向"大众共享"。香港中文大学文化研究教授李明德指出,在线排盘系统实质上构建了标准化的命理知识框架,将明清时期《三命通会》等典籍中的复杂理论转化为可交互的数字模型。用户不仅能获取命盘数据,还能通过智能解析模块理解"伤官配印""食神制杀"等专业术语,这在客观上推动了传统命理文化的知识传播。

八字命理的历史渊源

生辰八字的理论体系萌芽于战国时期,经过汉代京房、唐代李虚中等人的发展,至宋代徐子平确立"四柱推命"的基本框架。这种以出生年月日时为根基的命理系统,本质上是对天体运行规律的微观映射。北宋学者沈括在《梦溪笔谈》中记载,当时的命理师已能通过观测星象校准命盘,这种天人感应的思想至今仍是八字理论的核心。

现代天文学研究为传统命理提供了新的验证维度。南京紫金山天文台的研究团队发现,八字系统中的"节气"划分与太阳黄经度高度吻合,误差不超过0.5度。美国哈佛大学东亚研究中心2021年的跨学科研究显示,八字命盘中的五行分布规律,与个人出生时行星磁场的变化存在统计学意义上的相关性,这为传统命理的现代诠释开辟了新的可能性。

在线排盘的多元需求

当代社会对在线排盘的需求呈现明显的圈层化特征。新生代用户更关注情感匹配和职业规划,某知名命理APP的运营数据显示,"合婚配对"和"事业运程"模块的日均访问量达120万次。而传统文化爱好者则倾向于研究命理典籍的数字化版本,故宫博物院开发的"钦天监在线"平台,就收录了2000余册古代命理文献的扫描件。

这种需求分化推动着排盘系统的功能进化。阿里巴巴达摩院研发的AI命理系统,能结合用户社交数据生成个性化命理报告。东京大学人机交互实验室的实验表明,当系统整合用户三年内的消费记录和地理位置信息时,命理建议的接受度提升43%。这种数据融合正在重塑传统命理的服务形态,但也引发关于隐私保护的讨论。

争议中的理性思考

中国科协2022年发布的《国民科学素质调查报告》显示,38%的受访者认为在线命理服务具有心理疏导功能,这个数据在Z世代群体中升至52%。北京大学心理系教授张维为的研究证实,格式化的命理解读能产生"巴纳姆效应",帮助个体建立心理预期。但这种安慰剂效应也暗含认知风险,部分用户可能形成决策依赖。

学界正在探索传统文化与现代科学的平衡点。中国科学院自然科学史研究所主张建立"命理信息标注制度",要求在线平台明确标注理论来源和概率数据。台湾大学数位人文中心则尝试用区块链技术追溯命理建议的决策逻辑,这些创新举措既保护文化传承,又维护用户权益,为行业的健康发展提供新思路。

未来发展的多维路径

在线排盘系统的演化方向呈现技术深化与文化回归的双重趋势。量子计算的应用可能实现命理参数的动态模拟,麻省理工学院的研究团队已着手开发能处理1000年历法数据的量子算法。与此非物质文化遗产保护机构正推动建立命理典籍的语义知识图谱,力求在数字化过程中保持文化本真性。

用户需求的精细化催生垂直领域创新。专注孕期规划的"天乙贵人"平台,将受孕时间选择与八字理论结合,开发出精准到分钟的优生排盘系统。而在企业管理领域,"组织八字诊断"服务开始被用于团队构建,这些实践拓展了传统命理的应用边界,也检验着其现代适应能力。

在技术浪潮与文化传承的碰撞中,在线排盘系统既充当着传统智慧的传播载体,又扮演着现代生活的解压工具。这种双重属性要求从业者保持科学精神与人文关怀的平衡,在创新服务模式的同时坚守文化本真。未来的发展或许需要建立跨学科研究体系,将认知科学、数据与传统命理深度融合,既满足当代人的精神需求,又守护千年文化基因的完整传承。