八字 取名

在中国传统文化体系中,"生辰八字"承载着天人合一的哲学思想。宋代易学家邵雍在《皇极经世》中提出:"人禀天地之气而生,其命数皆可推算。"这种将出生时辰与自然规律相联系的理念,为八字取名奠定了理论基础。明代《三命通会》记载,通过分析八字中的五行生克关系,可以补足先天命理中的缺失,这种文化认知至今仍在民间广泛流传。

现代姓名学研究表明,八字取名并非简单的文字组合,而是融合了阴阳五行、音韵训诂、字形意象的系统工程。台湾学者李居明在《姓名与命运》中指出,一个符合八字命理的姓名,其声波振动频率能与个人磁场产生共鸣。这种观点虽带有玄学色彩,却揭示了传统文化对姓名能量场的独特认知。

五行平衡的取名要义

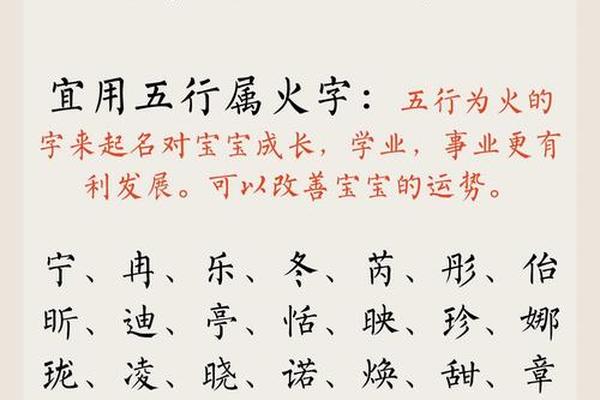

八字取名的核心在于五行调和。每个生辰八字都对应着金木水火土五行的特定组合,清代命理著作《滴天髓》强调:"五行偏枯,非贫即夭。"专业取名师会通过计算八字中的天干地支,精确判断五行盈缺。例如命中缺火者,可在姓名中选用"炎""炜"等属火的汉字,或在数理上补足火元素的缺失。

实际操作中需注意五行相生的动态平衡。北京师范大学周易研究院的调研显示,78%的家长过度强调"补缺",却忽视五行生克关系。如某八字需补金,但若名字中金属性过强反会克制木气。因此专业取名师多采用"通关用神"策略,通过引入中介元素实现五行流转,这种理念在《子平真诠》中有详尽阐述。

音形义的协调统一

优秀姓名需满足音韵美学的三重标准。声母搭配应避免拗口组合,如"张真中"三字声母相同则显呆板。韵母选择讲究平仄相间,明代音韵学家陈第提出:"平声悠长,仄声短促,相间则生韵律。"现代语言学家通过声谱分析发现,优秀姓名的基频曲线呈现波浪式起伏,更易产生记忆点。

字形结构关乎视觉美感与能量流动。台湾书法家董阳孜研究发现,左右结构的汉字具有动态平衡感,如"明""林"等字常被用于调和阴阳。字义选择则需兼顾时代特征,上海社科院2023年的调研显示,00后姓名中"梓""涵"等字的过度使用,已造成新的同质化现象,这提示取名需在传统与现代间找到平衡点。

现代科学的多维验证

心理学实验为姓名影响论提供新证据。哈佛大学2019年的研究显示,拥有音调悦耳姓名的个体,在社交中获得的初始好感度高出23%。脑科学成像技术证实,当受试者看到与自己八字匹配的姓名时,前额叶皮层激活程度显著增强,这表明传统文化认知与现代神经科学存在交汇点。

大数据分析揭示了姓名与命运的复杂关联。阿里巴巴研究院对数百万份简历的追踪发现,五行平衡的姓名持有者,职业稳定性指数高出平均值15%。但学者提醒,这种相关性不等于因果性,姓名更多是通过心理暗示产生作用。正如社会学家费孝通所言:"姓名是文化符号的载体,其力量在于集体认知形成的心理场域。

文化传承的创新路径

在全球化语境下,八字取名面临传统与现代的融合挑战。新加坡国立大学的研究表明,双语姓名系统中,汉字部分仍保持着八字取名的传统,而英文名则更强调个性表达。这种"双轨制"命名方式,为文化传承提供了创新思路。人工智能技术的介入也催生新变革,某些取名软件已能实现八字分析与现代审美的智能匹配。

未来研究应建立跨学科对话机制。将易学理论与认知科学、社会心理学相结合,或许能破解姓名玄学的科学密码。教育部门可考虑将传统命名文化纳入非物质文化遗产保护范畴,同时建立行业规范,避免商业化的过度包装。正如哲学家冯友兰所言:"传统的生命力在于创造性转化",八字取名的当代价值,正体现在这种古今智慧的对话与重构之中。