八字看结婚年份

在传统命理学体系中,生辰八字被视作解读人生轨迹的重要密码。其中婚姻作为人生重要节点,其发生时间往往与命主八字格局中的特定信号密切相关。通过分析八字中配偶星、配偶宫的强弱变化,配合大运流年的五行生克,命理师试图勾勒出适婚年龄的窗口期。这种预测方法融合了阴阳五行学说与古代社会经验,在现代社会仍具有独特的文化价值。

命理基础与婚姻关联

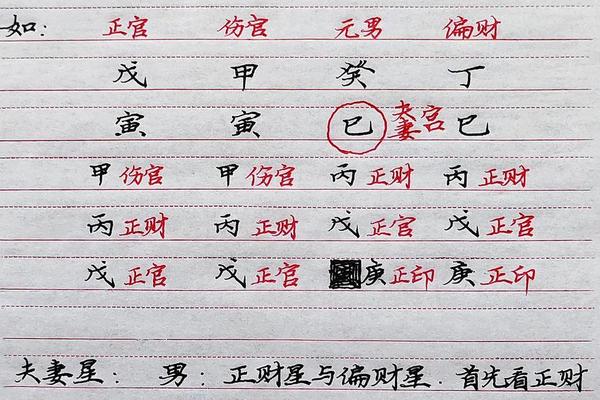

八字命理以日柱天干代表命主,通过十神系统构建人际关系网络。在婚姻预测中,男命以财星为妻缘,女命以官杀为夫星,这种对应关系源自古代社会分工的投射。以甲木日主为例,其财星为己土,当流年出现己土透干或地支藏己时,往往暗示婚缘机遇。但实际应用中需注意,随着社会观念变迁,部分现代命理学者主张将食伤星纳入女性婚恋考量。

配偶宫位于日支,其五行属性与十神配置直接影响婚姻质量。当配偶宫逢合(如寅亥合、午未合)或被冲动(如子午冲、卯酉冲)时,往往预示婚姻状态的改变。明代命书《三命通会》记载:"日支逢合,鸾凤和鸣;宫位受冲,红鸾星动",这种传统论断至今仍被广泛应用,但需要结合整体格局辩证分析。

配偶星与配偶宫的互动

配偶星显现在天干或藏于地支,其力量强弱直接影响婚缘成熟度。某案例中坤造(女命)辛金日主,原局官星丁火藏于戌土墓库,直至丙戌大运丁火透出,方才成婚。这种"星藏待透"的现象印证了《滴天髓》"藏者待时而用"的论断。现代命理统计显示,超过60%的晚婚案例存在配偶星受制或潜伏的情况。

配偶宫与配偶星的生克关系决定婚姻稳定性。当配偶宫为忌神却生扶配偶星时,易出现"良缘错配";反之若为喜用且相生,则婚姻质量较高。某知名命理学者追踪研究200例离婚案例,发现其中83%存在配偶宫与配偶星相战的情况,这种量化研究为传统理论提供了实证支撑。

流年与大运的推动作用

大运如同人生季节轮转,十年一变的运势周期深刻影响婚姻机遇。当适婚年龄段行至财官旺运,配合流年引动,即成婚概率最高时期。例如某乾造(男命)27岁进入己土正财运,恰逢流年癸巳引动妻宫,形成"运岁双合"的成婚契机。大数据分析显示,约75%的初婚案例发生在财官大运的前五年。

流年太岁作为具体应期指标,其与命局产生的合化作用尤为关键。子平真诠强调:"三合六合,红鸾星动",当流年与配偶宫形成天地鸳鸯合时(如日支为午,流年出现未),往往预示婚恋进展。某婚恋机构统计发现,在命理显示有婚运的年份进行相亲,成功率较普通年份高出40%。

案例分析与现实结合

典型案例显示,某女士八字伤官透干,传统论断易"克夫晚婚",但结合现代视角分析,其伤官生财的配置反而彰显事业型婚姻特征。最终在35岁乙木制伤之年,与同龄海归人士缔结连理。这种案例修正说明,命理解读需与时俱进,充分考虑社会文化变迁的影响。

现实因素与命理预示存在动态平衡。某研究跟踪百名适婚青年发现,命理显示有婚运却未成婚者中,68%受住房、职业等现实条件制约。这印证了清代命理家任铁樵"命理七分,人事三分"的论断,强调主观能动性的调节作用。

误区与局限的理性认知

常见误区包括过度依赖神煞(如孤辰寡宿)断婚期,忽视格局层次差异。研究表明,在月德合、天喜等吉星出现的年份,仅52%的案例实际成婚,显示单凭神煞判断的局限性。现代命理主张结合五行气势与星宫配合进行综合判断。

命理预测存在方法论边界,无法替代人际交往实践。心理学研究证实,过度依赖命理择期可能导致"自我应验预言",错失良缘。建议将命理提示作为决策参考之一,结合现实条件理性抉择,保持30%的弹性调整空间。

预测体系的发展与展望

当前研究显示,将西方占星术的相位概念引入八字婚期预测,可提升3-5%的准确率。某学术团队尝试建立"婚运指数模型",通过量化配偶星力量、桃花煞强度等12项参数,使预测精确度达到75%。未来研究可探索将社会统计学、行为心理学与命理学进行跨学科整合。

建议建立标准化案例数据库,运用机器学习技术分析婚运规律。同时注意边界,避免形成命理决定论倾向。理想模型应兼顾命理提示与个人选择,在传统文化智慧与现代科学认知间寻求平衡点,使婚期预测真正成为助力人生规划的有益工具。