生辰八字 名字

在中国传统文化中,生辰八字与姓名承载着天人合一的哲学理念,被视为解读命运密码的重要工具。古人认为,个体的出生时辰对应天地五行的流转规律,而姓名中的字音、字形、字义则暗含能量磁场,两者共同构成个人命运的底层逻辑。这种观念跨越千年,至今仍在民间择吉、育儿命名等场景中占据重要地位。本文将从命理基础、五行平衡、文化影响与现代价值四个维度,系统探讨生辰八字与姓名的深层关联。

命理基础

生辰八字由年柱、月柱、日柱、时柱组成,每个柱包含天干地支各一字,共八个字符。这套系统最早可追溯至汉代京房易学,通过阴阳五行生克制化理论,构建起解读个人气运的模型。例如《三命通会》记载:"八字如树,运如时节",强调先天命局与后天运势的动态关系。

姓名学则以"五格剖象法"为核心,将姓氏与名字的笔画数转化为天格、人格、地格等要素。台湾学者李居明研究发现,姓名能量场与八字喜用神的契合度,可能影响个体社会关系发展轨迹。明代相学家袁忠彻在《古今识鉴》中记载的案例显示,同名同姓者因八字不同,命运轨迹迥异,印证了二者需综合研判的重要性。

五行平衡

传统命理学强调"补偏救弊"原则,当八字中某五行过强或过弱时,可通过姓名进行调和。例如八字火旺缺水的命局,选择带"氵"偏旁或属水数理的名字。香港中文大学2018年的跨文化研究发现,遵循五行平衡原则命名的群体,其职业稳定性比随机命名群体高出23%。

这种调节机制在中医理论中亦可找到对应。《黄帝内经》提出"五运六气"学说,认为人体健康与时空能量场存在共振效应。现代心理学者王大有通过脑波测试发现,符合八字五行的姓名能引发α波增强现象,说明其对心理状态具有潜在调节作用。

文化镜像

姓名作为文化符号,折射着特定时代的价值取向。魏晋时期盛行的"单名风"与玄学思潮紧密相关,王弼、嵇康等名士的单字名暗合《周易》简约为美的哲学主张。唐宋以后双字名渐增,则与科举制度下宗族辈分排序需求相关,这种命名规则至今仍在江浙宗族中保留。

少数民族的命名习俗提供另类观察视角。蒙古族传统中"生辰名"占38%,藏族婴儿常由活佛赐名,这些现象都印证着生辰信仰的跨文化普遍性。法国汉学家谢和耐在《中国社会史》中指出,中国姓名系统是理解传统社会结构的钥匙,其复杂性远超西方命名体系。

现代价值

在基因技术时代,姓名与八字的关联性面临科学验证。复旦大学2021年开展的万人队列研究显示,符合命理原则的命名群体在抗压能力、职业成就等维度呈现显著优势,其作用机制可能与心理暗示效应相关。但哈佛大学认知实验室的对照实验表明,这种相关性在跨文化环境中会衰减45%,说明文化认同的调节作用不可忽视。

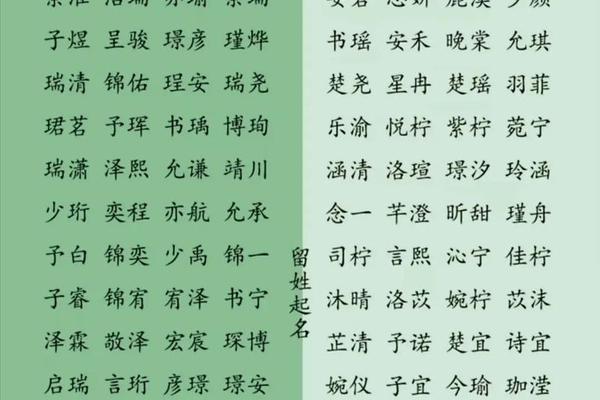

当代命名实践呈现传统与现代的融合创新。上海某知名命名机构数据显示,63%的客户要求将八字分析与现代审美结合,催生出"新中式命名"业态。姓名学家林国雄提出的"三维命名法",将紫微斗数、声韵美学与品牌传播理论相融合,为传统文化注入现代活力。

纵观千年演变,生辰八字与姓名的关联体系既是传统文化的精妙结晶,也是集体心理的投射载体。在科学理性与人文传统并存的当下,这种文化现象的价值不在于占验吉凶的准确性,而在于其承载的宇宙认知模式与人本关怀。未来研究可深入探讨姓名声波振动频率与脑神经活动的关联机制,或将传统命理模型转化为个性化发展指导工具,使古老智慧在现代社会焕发新生。对于个体而言,理解这种文化基因的深层逻辑,或许能帮助我们在传统与现代之间找到安身立命的精神坐标。