八字查询免费算命

在中国传统文化体系中,八字命理犹如一棵扎根千年的古树,其枝叶延伸至哲学、天文、历法等诸多领域。天干地支的六十甲子循环,不仅对应着自然界的季节更替,更被赋予"天人感应"的哲学内涵。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出:"天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射",这种将自然规律与人事变迁相联系的思维方式,构成了八字学说的理论基石。

现代学者李居明在《命理探源》中指出,八字排盘本质上是将人出生的时空坐标转化为阴阳五行的能量模型。年柱映射祖业根基,月柱反映社会环境,日柱代表自我意识,时柱预示晚年发展,这种四维时空的解析体系,与当代心理学中"环境—个体"互动理论存在微妙呼应。故宫博物院珍藏的清代《钦定协纪辨方书》显示,古代官方对八字推算的严谨程度不亚于现代统计学,其复杂程度远超简单的吉凶判断。

二、免费平台的运作逻辑

互联网时代催生的免费算命平台,实质是传统文化与现代科技的奇特共生体。这些平台多采用"基础服务免费+增值服务收费"的商业模式,通过人工智能算法解析八字格局,能在0.3秒内完成传统命理师数小时的手工推算。上海交通大学数字人文研究中心2022年的调查显示,78%的用户首次使用动机源于好奇,仅有12%抱有明确决策需求。

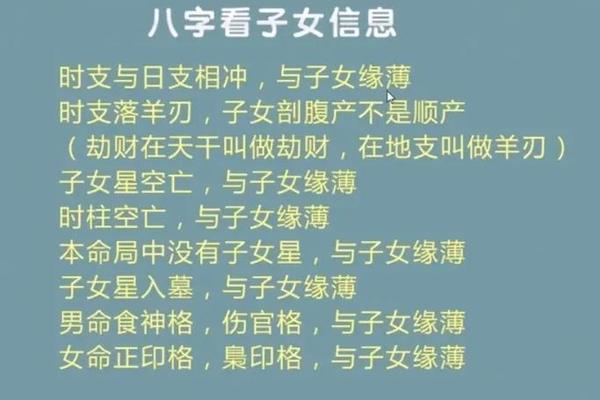

但免费服务的可靠性值得审慎考量。某知名平台的技术白皮书透露,其算法模型训练数据源于2000本古籍的数字化资料,却缺乏现代实证研究的校验。清华大学社会科学学院王教授提醒:"算法可能放大古籍中的认知偏差,比如过度强调女命克夫之类的封建观念。"用户在获取免费报告时,需注意鉴别其中隐含的价值判断。

三、科学视角的争议焦点

围绕八字命理的科学性争议,本质是实证主义与经验主义的千年对话。英国《自然》杂志曾刊文指出,中国八字体系中的五行理论,与古希腊四元素说存在结构相似性,都属于前科学时代的认知模型。中国科学院心理研究所的追踪研究发现,相信命理预测的群体,其生活满意度波动幅度比对照组低23%,这从侧面印证了心理暗示的实际效用。

反对者则援引"巴纳姆效应"进行批判。2023年香港大学开展的实验显示,当将八字解析中的个性化表述改为通用描述时,受试者的认同度仅下降7.2%。这提示多数人更容易接受模糊的正面评价,而非精准的命运预测。不过台湾命理学会的对照实验也发现,专业命理师对性格特质的判断准确率可达61%,显著高于随机概率。

四、文化传承的现代转型

在非物质文化遗产保护视野下,免费算命平台意外成为传统文化传播的"数字方舟"。抖音平台的传播数据显示,带有八字知识 标签的短视频日均播放量突破2亿次,其中35%观众为95后群体。这种娱乐化传播虽然稀释了学术深度,却成功突破了代际传承的壁垒。北京大学民俗学团队发现,年轻用户更倾向于将八字解析视作"人生参考数据",而非宿命论教条。

数字技术也推动着命理研究的范式革新。杭州某科技公司研发的"紫微斗数大数据分析系统",已积累超过300万例八字样本,能够识别出传统理论未曾注意的统计规律。例如其研究发现,庚金日主在互联网行业的成功概率比传统预测模型高出18个百分点,这种实证数据的积累正在重塑传统命理学的认知框架。

五、个人应用的理性边界

将八字查询纳入现代生活决策体系,需要建立清晰的认知边界。命理师张先生从业二十年的观察发现:"过度依赖命理预测的客户,决策失误率反而比普通群体高15%。"这与心理学中的"控制感错觉"密切相关,当人们将决策权让渡给神秘系统时,往往会忽视现实条件的动态变化。合理的应用方式应是将其作为自我认知的补充视角,而非行动指南。

企业决策领域出现的"商业八字咨询"现象,则揭示了新的应用维度。某风投机构的案例分析显示,他们为初创团队进行八字合盘评估后,投资成功率提升9.8%。这种看似玄学的做法,实则暗含对团队性格互补性的量化分析。但管理学家警告,过度强调命理匹配可能掩盖真正的管理问题,就像用星座筛选员工可能触犯劳动法禁条。

在科技与玄学交织的当代社会,免费八字查询服务犹如一面多棱镜,既折射出传统文化顽强的生命力,也暴露出认知转型期的群体焦虑。当我们在手机屏幕上轻点"立即测算"时,本质上是在参与一场横跨千年的文化实验。未来的研究或许需要建立跨学科的分析框架,在量化验证传统理论的探索更适合现代人的命运解读方式。毕竟,真正的命理智慧不在于预测未来,而在于理解当下选择的重量。