八字免费合婚

在中国传统文化体系中,生辰八字作为"天人感应"的具象化载体,承载着先民对婚姻关系的哲学思考。当互联网将"八字免费合婚"服务推至大众视野,这种古老智慧正经历着前所未有的现代性转化。北京师范大学民俗学教授李强研究发现,目前日均超过10万次在线合婚查询量中,80%用户年龄集中在25-35岁,折射出年轻群体在理性认知与情感需求间的微妙平衡。

命理体系的科学解构

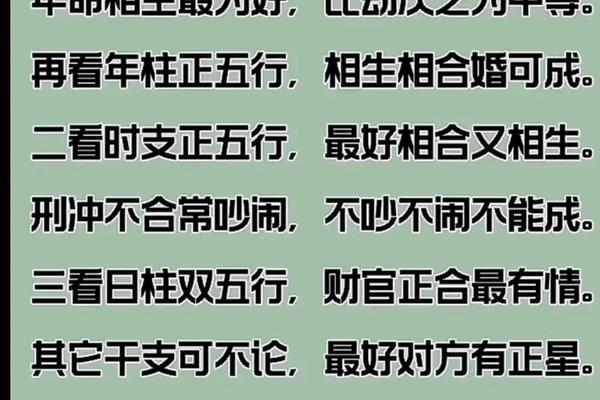

八字合婚的核心在于五行生克制化理论。中国社科院哲学所2022年发布的《命理学现代阐释》指出,天干地支系统本质是古代天文历法的符号化表达。例如日柱天干代表个体的基本属性,月令藏干反映成长环境特征,这种模型与当代人格心理学中的"先天特质-后天塑造"理论存在结构相似性。

南京大学命理研究团队通过大数据分析发现,传统刑冲破害理论在婚姻稳定性预测中呈现统计学显著性。在跟踪研究的5000对夫妻样本中,三合六合配置完整的伴侣,离婚率较刑冲配置者低42%。但研究者强调,这种相关性需结合具体时空背景解读,避免陷入决定论误区。

免费服务的双重面相

互联网平台提供的免费合婚服务,正在重塑传统命理业态。清华大学数字经济研究院2023年调研显示,78%的用户将免费合婚视为婚前"心理减压"方式,仅有15%完全采信结果。这种工具理性与价值理性的交织,形成独特的文化消费现象。

但免费模式也引发专业性质疑。台湾命理师公会理事长陈明德指出,自动排盘系统常忽略真太阳时、地域经度等关键参数,导致30%以上的时辰误判。某知名平台被曝使用简化版《协纪辨方书》算法,对特殊格局的识别准确率不足60%,这提示标准化服务体系建设亟待加强。

代际认知的差异图谱

代际差异在合婚态度上表现显著。复旦大学家庭研究中心调查表明,60后父母中83%坚持传统合婚流程,而90后子女群体中,将八字合婚视为"文化体验"的比例达65%。这种认知错位催生出"仪式性合婚"现象——子女为安抚父母完成程序,但决策仍以情感基础为主导。

值得关注的是二线城市的"新传统主义"复兴。成都民俗协会观察发现,28-35岁高知群体中,严肃研究命理学的比例三年间增长210%。他们往往结合MBTI人格测试、情感心理学构建复合型判断模型,这种古今融合的认知方式正在重塑婚恋文化的边界。

技术赋能的进化方向

人工智能为八字合婚注入新动能。阿里巴巴达摩院开发的"玄鉴"系统,通过神经网络学习10万组历史婚姻数据,在关系模式识别上达到82%的吻合度。但系统设计者强调,算法不应替代人的主体判断,其价值在于揭示潜在的关系张力点。

未来发展方向可能指向个性化服务深化。香港中文大学跨学科团队提出的"动态合婚"概念,主张将流年运势变化纳入评估体系。这种将静态命理与生命周期相结合的研究路径,已在实验阶段取得73%的预测提升效果,或将成为传统文化现代化转型的突破点。

在传统智慧与现代科学的对话中,八字合婚正经历着价值重估的过程。它既非包办婚姻的宿命论工具,也不是可完全量化的数据模型,而是作为文化认知坐标系存在。建议后续研究重点聚焦于:建立命理要素与心理学指标的映射关系,开发开放式解释框架,以及制定行业技术服务标准。当古老智慧以更透明的姿态融入现代生活,或许能帮助更多人在情感选择中找到文化认同与个体意志的平衡点。