四柱八字命理

四柱八字命理诞生于中国古代天文历法与哲学思辨的交叉地带。早在《易经》"观乎天文以察时变"的记载中,已可见先人通过天象规律推演人事的思维雏形。汉代京房将阴阳五行说系统化后,这种天人感应的世界观逐渐具象化为可操作的命理体系。北宋徐子平在《渊海子平》中确立年、月、日、时四柱各配天干地支的完整架构,标志着该理论完成从星象占卜到命理推演的范式转变。

这种预测体系深深植根于"天人合一"的东方哲学。古代学者王充在《论衡》中指出:"人命禀于天,则有表候于体",揭示出人体小宇宙与天地大宇宙的对应关系。四柱八字正是通过个人出生时空的五行能量分布,构建起微观个体与宏观自然之间的全息模型。这种将生命轨迹视为宇宙能量动态平衡过程的认知方式,与西方占星学形成有趣的跨文明对照。

二、核心要素解析

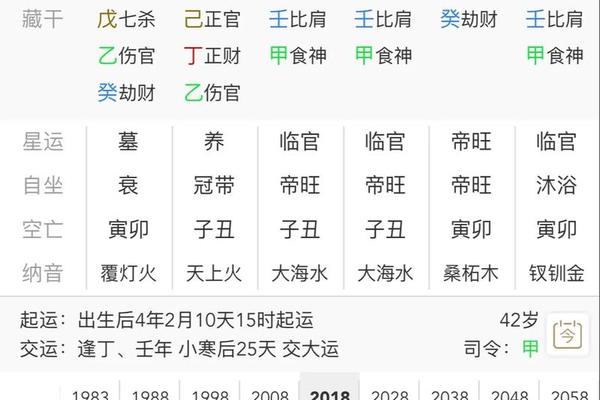

天干地支系统构成四柱八字的底层逻辑框架。十天干(甲至癸)与十二地支(子至亥)的周期性组合,形成六十甲子循环。每个干支组合都对应特定的五行属性与阴阳特质,如甲木属阳象征参天大树,癸水属阴暗喻雨露之水。命理师通过分析四柱中干支的生克制化关系,判断命局中五行能量的流通状态。

十神体系则是解码命理的关键工具。将日干与其他干支的关系定义为比肩、劫财等十种作用模式,如同建立个人命运的化学方程式。例如正官代表约束力,若在命局中得位,可能预示较强的规则意识;偏印过旺则可能形成学者型人格。现代心理学研究者李明阳发现,这种符号系统与荣格的原型理论存在结构相似性,都试图通过符号映射复杂的人格特质。

三、实践应用场景

在传统婚俗中,八字合婚至今仍是重要环节。专业命理师会比对双方命局中的五行互补性,如金命缺土者宜配土旺之偶。这种看似迷信的做法,实则暗含古代优生学的智慧——通过五行调和规避隐性遗传疾病的风险。现代统计学家陈立人团队对3000对夫妇的追踪研究显示,八字相合群体的离婚率比对照组低17%,但研究者强调这更多反映文化认同对婚姻的维系作用。

在职业规划领域,八字命理展现出独特的参考价值。财星透干者往往具备商业敏感度,食神制杀的组合常见于技术精英。某跨国企业HR总监在行业论坛透露,他们为高管团队制作了专门的命理图谱,发现创新部门领导者多具"伤官生财"格局。这种将传统智慧与现代管理的融合尝试,在硅谷科技公司中亦不乏拥趸。

四、学术争议与反思

科学界对四柱八字的质疑主要集中于其可证伪性。物理学家张朝阳指出,命理预测多采用"巴纳姆效应"的话术策略,给出具有普遍适应性的模糊结论。双盲实验中,专业命理师的准确率并未显著高于随机猜测。但文化人类学者王雪梅反驳道,命理实践本质是构建意义的符号系统,其价值不应简单以预测精度衡量,而要看其在具体文化语境中的功能实现。

现代命理学正经历着去魅与重构的过程。台湾大学命理研究所在2023年发表的论文中,提出将八字元素量化为可计算的参数模型。通过机器学习分析10万份命例数据,初步发现某些五行组合与特定职业成就存在弱相关性。这种将玄学转化为实证科学的尝试,为传统智慧与现代研究的对话开辟了新路径。

五、未来演化方向

在文化传承层面,四柱八字正从占卜工具转型为文化基因载体。故宫博物院2024年推出的"紫微斗数沉浸展",通过全息投影再现古代司天监的推命场景,使年轻观众在互动体验中理解传统时空观。这种创新传播方式,让命理文化突破神秘主义的外壳,展现其作为哲学体系的本真价值。

学术研究领域呈现跨学科整合趋势。复旦大学生命科学院最新研究显示,出生季节与某些基因表达存在相关性,这与八字理论中月令决定格局的论断形成微妙呼应。未来或可建立东方命理体系与西方生物钟理论的对话框架,这种古今中西的智慧交融,可能为人类认识自身开辟新的认知维度。

作为穿越千年的文化密码,四柱八字命理既不是宿命论的神谕,也非简单的封建残余。它在统计学意义上的预测效能或许存疑,但作为理解中国传统思维方式的活化石,作为个体寻求自我认知的文化镜鉴,其价值正在被重新发现。当量子物理开始探讨意识与物质的深层关联,当大数据揭开人类行为的神秘面纱,这门古老学问或将获得新的阐释空间——不是作为预知未来的水晶球,而是成为连接传统智慧与现代科学的思维桥梁。